やはり灼熱のフィリピン。体力を奪われます。色んなイベントに参加させて頂いてますが、熱中症との戦いはここフィリピンが1番過酷です。

ですので日本では考えられませんが、作務衣の下は短パンとサンダルです。

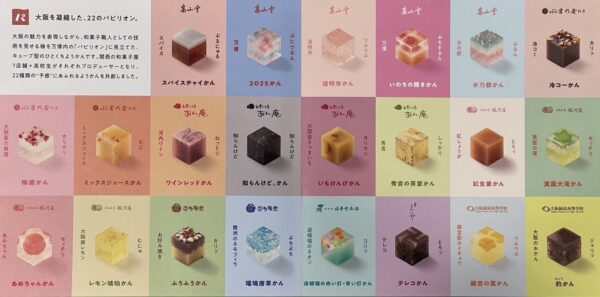

そう日本文化のイベントに呼んでいただいて、和菓子を担当することになりました。

練り切りの実演をひたすらするという耐久レースですね

4年前もこのセブで岡本君と一緒に身体中の水分が抜ける程過酷な中実演をしましたが、今回も同じく身体中の水分が無くなりました

熱中症には気をつけていたものの、余りにもコツコツ作りすぎて気がつけば鼻血が吹き出してしばしクールダウンなにわともあれ何とか作りきりました

それはともかく和菓子のみならず本当に日本文化って世界に自信を持って誇れるものです。

日本だけにいるとその凄さがあまり分からず、自虐好きな人達の影響を受けてることは残念でなりません。

それもともかく、今回も多くの人に喜んで頂けました。フィリピンの人達も西洋の人達もそして在比日本人の方も喜んで頂けました。

そして運命の出会い⁉️

いつもあん庵を御贔屓にして下さってる元気いっぱい松下さんと言う方がおられるのですが、何と現地でばったりお会いして。

セブでバッタリ会うって普通は中々無いですよね。お忙しくされてる方なので日本でも中々お会いできないのに。奇跡です!

松下さん〜これからも宜しくお願い致します❣️

さて「盆踊り」のイベントの中で色んな催しものがあるのですが、全ては伝えきれないので3つだけ。

一つは大空亜由美さんの演歌。遠い海外の地で聞く演歌は心にしみます。大空さんは4年前の盆踊りでもご一緒させて頂いていて、もうコロナで再会できないかもと思っていたので、お会いできて感激です。相変わらずのお元気で元気を分けて頂きました。

もう一つは「FUMIYA」さん。恥ずかしながら存じ上げなかったのですが間違いなくフィリピンで一番有名なというか、知らない人はいないと言ってしまっていい日本人です。俳優であり、歌手、タレント、ダンサーそしてYoutuberでもあり、イケメンすぎてただただ圧倒されます。今回はVIP席でパフォーマンスを見せていただき、(和菓子の実演があまりにも好評で素材が無くなったので予定より早く終わっちゃいました)感動しました。フィリピン女性の「キャー」っていう歓声がジャニーズを応援してる日本女性と同じだったので世界共通をしみじみ感じました。

最後にセブに繋がりのある175RのボーカルのSHOGOさんのライブも楽しめました。セブに出来たばかりの商業施設「ネオトーキョー」をプロデュースして今回の盆踊りにも出演してくださったと言うことです。少しだけお話しできましたが奥さんの石井あみさんはめっちゃ和菓子が好きで、よく買いに行ったりイベントに行ったりしてるそうで、前回のSAKURA festivalや盆踊りにも行ったかもしれないとおっしゃってました。本当に来てくれてたら凄いですね〜

無事盆踊りも終わりましたが、和菓子のイベントはまだ続きます〜

ひとまずは主催のセブ日本人会様ありがとうございました。感謝。