「水無月」って6月の事なんですが、和菓子の名前だったりもします。

因みに1月~12月の和名ってご存知ですか?

順に「睦月」「如月」「弥生」「卯月」「皐月」「水無月」

「文月」「葉月」「長月」「神無月」「霜月」「師走」

何とも趣があっていいですよね。

数字の方が分かりやすくていいやん!って意見もなるほど。なんですが、

英語圏ではJanuary, February, March・・・ですし

仏語ではJanvier février mars・・・のようです。

もう数字に慣れ親しんでるので数字でなかったら分かりにくいって言う声も聞こえそうですが、慣れの問題で世界的に見ても数字で表す方が少なくて、事実日本でもずっと和名で呼んでて不都合なく暮らしてたのでいい言葉は残してくれるといいですね。

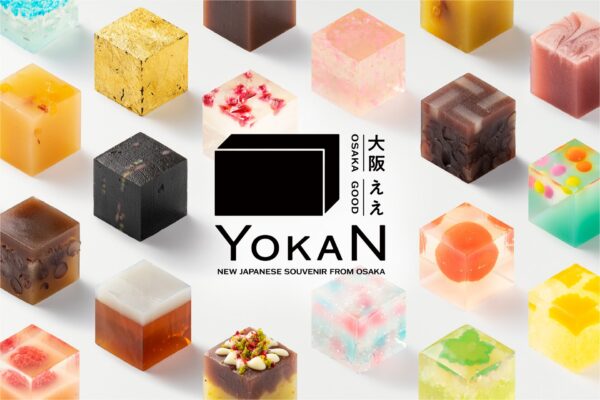

その6月の月の名前と同じ「水無月」ってどんなお菓子なのでしょう?

一言でいうと三角形の外郎(ういろう)の上に小豆のかのこ(蜜漬け)がのったものです。京都では6月30日に食べる風習があり、今では結構全国区で食べられている和菓子です。

お菓子のかたちとしては珍しいかもしれませんが三角形の形には意味があります。(ショートケーキなどはカットして三角形のような形になってますが…)

今でこそ夏にはアイスクリームやかき氷、冷たいジュースも当たり前でありがたみを感じてませんが、電気の無い時代に夏に氷を食べるって普通に考えたら不可能ですよね。でも殿様クラスになると氷を食することが出来たのです。それは冬の寒い時に出来た氷を洞窟のような感じで作った「氷室」と呼ばれる部屋に氷を保管して夏まで溶かさずにもたしたようです。小さかったら溶けるので、さぞかし大きな氷を貯蔵したんでしょうね。

それだけ超貴重だったわけです氷は。庶民が気軽に食べる事なんて絶対できないレベルですね。だからせめて涼を得るために氷の形(三角形)を模したお菓子を作ったわけです。

エアコンの聞いた部屋でビール飲んでTV見て食事して。食後に冷たいスイカ食べたりかき氷食べたりって。もう本当に殿様以上の生活を現代の人は普通にしてますし、ほとんどの人は当たり前すぎていちいち感謝もしませんよね。いい時代?なのかな。きっと。

話がちょっとディープになっちゃいましたが水無月ってだから三角形なんです。ファンも結構多い夏のお菓子です。

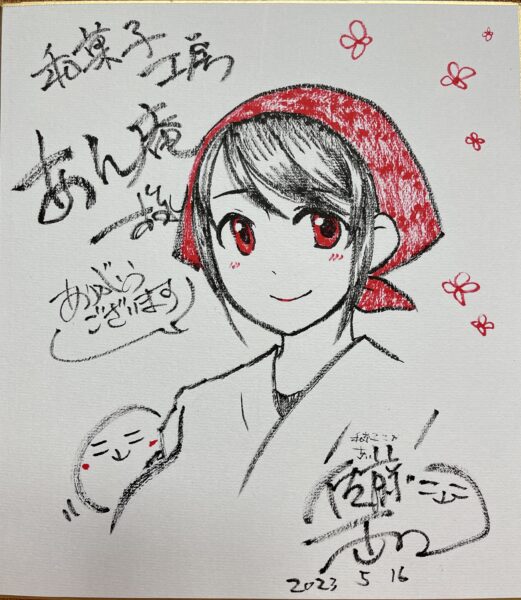

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

セブで飛ぶ鳥を落とす勢いの日本食レストラン「呑ん気」さんがNUSTAR RESORT AND CASIO に出店するということでやってまいりました。

セブで飛ぶ鳥を落とす勢いの日本食レストラン「呑ん気」さんがNUSTAR RESORT AND CASIO に出店するということでやってまいりました。