本日5年ぶりにTVチャンピオンが開催され「和菓子職人選手権」で優勝し、あしかけ20年かけて4回目の優勝を致しました。応援してくださった方、お客様、従業員の皆さんありがとうございました。

(ちょっと長くなるので興味ある人だけ読んでね)

今回は特番で対戦も2人だけだったので、勝っても負けてもカウントに入らないと思っていたのですが、ロケ現場につくとなんかすごい「V4がかかってますね」的な感じだったので逆に緊張しちゃいました。終わった時はまぁ、嬉しいというよりホッとしましたね。

少し振り返ります

2002年、それはあん庵をオープンした年です。3月に店をオープンし、7月頃に番組から間接的にオファーがありました。ずっと前からTVチャンピオンに出たくて(身近な洋菓子屋のMさんが優勝したのを目の当たりにしたので)どうすれば出れるのか?と悩んでたんです。

当時まだ職人になって7年目。まぁ実力もないくせして目標だけは高かったんですね。唯一の接点が以前にTVチャンピオンで優勝されたNさんを知っているという事。和菓子会の会長をされていたので接点はあったんです。タイミング見計らって連絡しようかと思っていたんですね。でも今はオープンしたてだからいくら何でも無理なので、2,3年後に出たいなぁなんて思っていたら、そのNさんから突然電話かかってきたんです。

「若くて活きのいい工芸菓子作れる職人をTV局から紹介して欲しいって言われてるねんけど、松田くん出てみーひんか?」

いやいや、「チャンスが向こうからやってきたよ!」心躍る自分と「店がまだ軌道に乗ってないのに出れるわけないし、技術もないのに勝てるわけがない」と負のオーラの自分がいました。まぁでも出たかったので一瞬悩んだんですけど、すぐにOKの返事をしました。

やった!出場だ!と思いきや、そうではなかったんですね。東京からスタッフが調査に来ました。そしてお菓子を食べたり、得意技を聞かれたり、受賞歴を聞かれたり。大して受賞もなかったんですけど、何とか出たい一心で自己アピールをして出れることになったのでした。

そこでは後の一生の友達になるO君との出会いもあり、何もかも勉強になりました。

勝負はクイーンアリスのフルコースの後に出すデザート和菓子

秋の新作和菓子、そして決勝は昔話の3部作の工芸菓子と食べられる菓子のコラボ勝負

そこで生まれたのが三色団子なのです。(正確には人気だった三色団子をそこに上手く組み込んだのです)そして生まれて初めて大会で優勝という経験をさせて頂くのでした。

レポーターは彦摩呂さん。まだ(と言っては失礼なのですが)そんなにお身体が育ってない時で、カッコ良かったです。人柄もすごく素敵で現場を和ましてくれました

2004年はディフェンディングチャンピオンとして挑みました。そんなん言われるのも初めてです笑

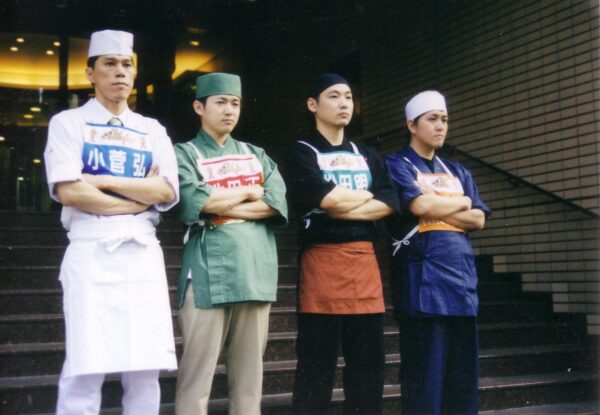

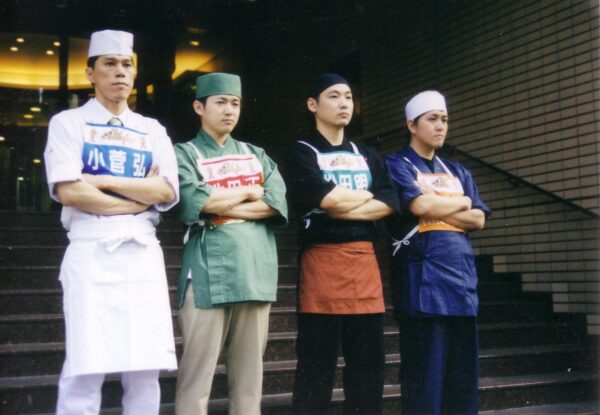

出演は又後の友となるT君、M君とまさかの既に友達だったY君。やりにくいったらありゃしない。

そっくり動物対決

そっくりご飯対決

ときて、決勝は和菓子ロールと器まで食べられる和菓子対決で何とかV2を取りました。

レポーターは中村ゆうじさん。スムーズな進行と時には厳しく現場を仕切ったりされていました。頼りがいのある素晴らしい方ですね。

2006年は突然企画がかわり(多分TVチャンピオン2になった)若い子対決になったので当時の一番弟子のT君が挑戦しました。めっちゃ良いとこまで行きましたよ。当時まだ修行して2年目だったのに。今はもう立派になって大徳屋長久という店でメディアにもよく取り上げられてます

そして2008年にもう一回チャンスが回ってきたんですけど1回戦で敗退。ハサミ菊対決で負けました。でもこの回が実はTVチャンピオンの最終回で(正確には2006年からTVチャンピオン2に変わってましたが)もうリベンジも何も出来ないのです。(写真は色を付ける前の試作です)

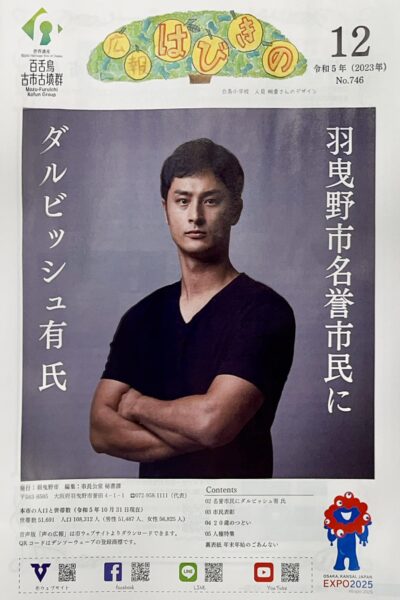

そして10年後の2018年にTVチャンピオンはBS放送でTVチャンピオン極として復活しました。そこで出場して1回戦は10年前の課題の「はさみ菊」そこで勝ち抜けて決勝は僅差で何とか逃げ切りV3になりました。

レポーターはアイクぬわらさん。低音で響くネイティブの英語はクールでしたが、芸人さんなので絶え間なくギャグを連発してましたね。

残念なことにTVチャンピオン極はすぐに終わってしまって、暫くは何もない状態だったのですが、今回ちゃんと?地上波でTVチャンピオン3として復活したのでした。

そして今回は特番ということで久々の本流のTVチャンピオン。振り返れば20年以上も経ってました。あの頃が懐かしいというか、昨日のことのようなんですけどね。

今回は日本菓子専門学校という日本屈指の菓子専門学校でロケが行われました。最初のころは同じく名門の東京菓子専門学校でよくロケが行われてましたね。それでそこの先生と仲良くなったりしたもんです。

前回はキッチンスタジオだったので、一つの忘れ物が命取りですが製菓学校はそもそもお菓子を作る設備が下手したら普通の店より整ってるので安心感が違います。ロケ場所聞いた時は安堵しました。

そして今回のお相手はYoutubeのフォロワーが10万人超えの強敵!なんせ僕はたった900人しかいないのです。2ケタも違う

そっくり勝負と聞いた時は何をしようかなと思ったのですが、相手は若いのできっと洋風なものを作って和菓子とのギャップをアピールするのではないかと考えて和風でいくことにしました。

そして、そもそもみんな大好きな刺身を題材にすることで華やかさも出るし。という事で海鮮丼に決めました。定食なのでおすましと温泉卵もつけたのです。TVではカットされましたが、実はこの温泉卵。割ると中から黄味が溶け出してくる仕様になっていて自分的には一番出来が良かったと思ってるんですが、又別の機会に披露しようかなって思ってます。

とにかくいつもなのですが、終わると疲労困憊でしばらく歩くどころか動くのもつらいくらい状態になるんですよね。連日の徹夜もありますし、確実に寿命縮んでるんちゃうか?って思うほどです。でもいい機会と出会いを与えて頂いたことには感謝しかありません。

もちろんTVはTVとして頑張りますが、一番大切なのは店に来ていただくお客様に「どれだけ美味しいお菓子を提供して満足していただけるか」なので、それに向けてこれからも頑張っていきます!

本当にありがとうございましたm(_ _)m

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E