春霞と言うように、春は霞がかってきますね。「おぼろ月夜」も春の季語になってるくらいなので澄んだ空気の冬とは又違った趣きですね

霞(かすみ)と霧(きり)はどう違う?難しい問題です。何やら季節によって使い分けたりするようですが、細かいこと言うと霧は大気中の水分が水蒸気になり、視界を遮る状態で、視界が1km未満の事を言います。

因みに1km以上の時は靄(もや)と言います。(また違うの出てきた)

それに対して霞は空気中の細かい水滴やチリなどの不純物?などのために、ぼんやりとはっきりと見えない状態の事です。

霞とは別なのか同じなのか、中国からの黄砂も朧げになる原因の一つだと思います。春は雨が降ると車が黄砂まみれになって苦労した覚えがありますね

——————————————————————————————————

七十二候という季節があります。恐らく世界で日本だけだと思います。四季が明確にあるだけでも珍しいのに、それをさらに24もの季節に分けた皆様ご存知の「二十四節気」という季節があります。いわゆる「立春」とか「夏至」とか「大寒」とかですね。その24の季節を更に各3つの季節に分けたものが「七十二候」と呼ばれる季節です。

おおよそ5日ほどで変わっていく季節。そんなに変化ある?って思う方もおられると思いますが、季節の名前を聞くと「なるほど!」ってうなづける事も多いです。日本の素晴らしい環境とそれを感じとる感性豊かな日本人。日本に生まれてきて良かったと感じる瞬間です。

(元々この暦も中国から入って来たとされてますが、現代に残ってる暦は日本に合わせて日本独自にブラッシュアップされたものと言えます)

参考文献

日本の七十二候を楽しむ~旧暦のある暮らし~

白井明大(株KADOKAWA)

季節七十二で候。

大田垣晴子(株KADOKAWA)

くらしのこよみ

うつくしいくらしかた研究所

くらしを楽しむ七十二候

広田千悦子(泰文堂)

にっぽんの七十二候

角謙二(株式会社枻出版社)

——————————————————————————————————

今日は広島から同業者の皆様がウチの工場を見学に来てくれました。たまに見学させてくれというご依頼があり、大体の場合は見て頂いてます。

もちろん僕も他のお店を見せて頂いたことが何度もあり、大変勉強させて頂きました。組合を通じての場合もあるのですが、全く個人的に行ったり、話の流れで見せて頂いたり様々です。

前日には懇親会があり、いろんなお話が出来ました。久々に3次会まで参加させて頂きました(^^

おそらく1店舗単位では日本で一番お客さんが来るという「夢菓房たから」さんにお邪魔しました。もちろん社長さんとも面識はあるのですが、この日は客としてお邪魔しました。

店内に入ると銀行のように整理券を取ります。その番号が呼ばれるまで自由に店内を散策出来、お菓子を存分に選べます。お客さんにとって非常に便利で優しく間違いのないシステムですね。ウチも流行るようになったら導入しようと思います(笑)

もう一軒は丸亀にある「御菓子司 寳月堂」歴史ある素晴らしい和菓子屋さんです。夏場だとかき氷も楽しめるのですが、また改めて来たいと思います。

香川のウユニ塩湖と呼ばれる海岸にも行ってまいりまして、撮影も楽しみました。もちろんうどんも美味しくいただきました。

昼ご飯を終えて少し仕事の打ち合わせをし、最後に向かったのは柏屋光貞さん。

店主と奥さんが非常に心地よく接客下さって、いい時間を過ごせました。

ウチのお菓子とは対極にあるコンセプト。老舗の完成度の高いそして本当に美味しいお菓子。

和菓子の文化ってやっぱりすごいと肌で感じました。

大阪の和菓子屋もいい店がたくさんありますが、京都のこの雰囲気を出せる和菓子屋は少ないかも知れません。永遠に続いて欲しい文化です。

さて講習が終わり、お薄を頂いて帰ろうとすると、隣でというか同時開催で工芸菓子の展示をやってました。各お店のプロの職人が作ったものと、和菓子教室に通う生徒さんの作品がありました。

プロの方のクオリティは言うまでもないのですが、生徒さんの作品にびっくりしました!

もちろんプロではないのでその完成度はまちまちでしたが、プロ顔負けのクオリティの作品が何作品もありました。相当練習したと思います。それにプロでは絶対に考えないような素材やデザインがあり、逆にすごく勉強になりました!

しかも投票形式になっており、見る人も審査員として参加することになるので非常に楽しめますし、真剣に見てしまいます。非常に良い催し物でした。

近くのレストランで食事をした時のデザートがこれ。一見全て洋菓子に見えますが5品くらいは和菓子です。この中から2つを選ぶという形です。選ぶ楽しさもありますし京都っぽくて楽しめました。

さらに京都を満喫します。To be continued.

先日和菓子体験をしに京都まで行きました。京都の和菓子の組合さんが開催されてて、この日は千本玉壽軒さんが仕切ってる様でした。

普段教える立場なのですが、知り合い(職人でない)に誘われ、逆の立場を知るのも勉強だと思って体験してきました。

感想を先に言ってしまうと、めっちゃ楽しかったです!

お菓子を自分で作ってお抹茶と一緒に楽しむ。いや〜いい経験でした。

毎日お菓子作ってるのに、毎週お抹茶飲んでるのに、それでも楽しかったですね。

教わる限りは出来るだけ和菓子職人とバレない様にしようって思ってたのですが、座った瞬間「和菓子作ったことありますか?」って聞かれました。

ここまでは経験値を聞くってことだと思うので普通だと思うのですが、生地とあんこを持った辺りから「練り切りは触ったことありますか?」「少し・・・」と答えると、「何回くらいありますか?」とかやたらと詳しく聞かれ始め、包餡(あんこを包むこと)が終わる頃にはすっかりバレました。そらそうやね・・・。

別に騙すつもりも冷やかすつもりも無かったのですが、純粋に興味があったので許してくださいね

京都ならではの「こなし」で寒牡丹を作りました。お菓子の作り方ももちろん、運営の仕方もすごく勉強になりました

さて、講習が終わってからも京都のブラブラは続きます・・・。

あす2/19は24節気の「雨水」になります。「立春」から早くも2週間が過ぎましたね。

その雨水の初侯である「土脉潤起」です。もう読めないし意味も分かりません(笑)でも紐解いていくと情景が見えてきます。

雪から春の優しい雨に変わり、雪や氷が解けるこの頃、土がその水分を含みカチコチだった地面が柔らかく文字通り潤ってきます。土が柔らかくなるとその中で眠っていた虫も動きやすくなり、それがやがて啓蟄へと続いていくのでしょう。季節は突然変わるのではなく、毎日刻々と変わっていきます。

春一番はキャンディーズの歌というのも今は昔。時代の流れも早いです。それはさておき春一番とは立春から春分までの間に吹く風速8m以上の南風の事で、これが吹くと気温が上昇し春に近づきます。春二番、春三番と続くようです。

——————————————————————————————————

七十二候という季節があります。恐らく世界で日本だけだと思います。四季が明確にあるだけでも珍しいのに、それをさらに24もの季節に分けた皆様ご存知の「二十四節気」という季節があります。いわゆる「立春」とか「夏至」とか「大寒」とかですね。その24の季節を更に各3つの季節に分けたものが「七十二候」と呼ばれる季節です。

おおよそ5日ほどで変わっていく季節。そんなに変化ある?って思う方もおられると思いますが、季節の名前を聞くと「なるほど!」ってうなづける事も多いです。日本の素晴らしい環境とそれを感じとる感性豊かな日本人。日本に生まれてきて良かったと感じる瞬間です。

(元々この暦も中国から入って来たとされてますが、現代に残ってる暦は日本に合わせて日本独自にブラッシュアップされたものと言えます)

参考文献

日本の七十二候を楽しむ~旧暦のある暮らし~

白井明大(株KADOKAWA)

季節七十二で候。

大田垣晴子(株KADOKAWA)

くらしのこよみ

うつくしいくらしかた研究所

くらしを楽しむ七十二候

広田千悦子(泰文堂)

にっぽんの七十二候

角謙二(株式会社枻出版社)

——————————————————————————————————

桃の節句。別名上巳の節句、ひな祭りとも言います。

女の子のすこやかな成長と健康を願う3月3日にする行事ですね。

和菓子とひな祭りはとても繋がりがあります。

代表的なのは「ひし餅」や「ひなあられ」でしょうか?

お客様がよく買って帰られるのは他に三色団子やうぐいす餅なんかもそうですね。

ひなあられはひし餅を砕いたのが発祥とも言われています。

ひな菓子の一種として、あられをひな壇に飾ったり食べたりする習慣は関西では昔からありましたが、米菓メーカーとして初めてに商品化したのは「とよす」だそうです。昭和35年ころですから意外と最近の風習なんですね。

昔就職活動でとよすさん行ったのを思い出します。

チョコレートコーティングされているあられが子どもの時は大好きで、よく食べてました。でもこれって関西?大阪?だけかもしれませんね。チョコレートのあられってあんまり聞いたことが無いという人もいたので。

和菓子ではあと、あこや(ひきちぎり)、草餅、西王母なんかが作られたりします。金花糖という型に流す飴細工があるのですが、縁起物として使われていたようです。金花糖は僕も数回しか作ったことが無くだんだんと薄れて言ってるのかも知れませんね。

毎週お茶のお稽古に勤しんでいます。

和菓子屋にとってお茶の世界は切っても切れない世界なのですが、和菓子職人で茶道を習ってる人って意外と少ないのです。というか、実は少数派ですね。

という僕も若いころは茶道を習うという余裕は全くありませんでした。ただ茶席菓子のご注文をよく受けていたので、やはり知っておかなければならないと思い10数年前に習い始めました。

習い始めて分かったことは、茶席は作法ではないということです。いや作法は重要なんですが作法が目的ではないんですよね。お茶を習う前はイメージとして「茶湯は作法の塊」でそれを全部覚えなければならないって思ってたんです。もちろん作法を覚えるのは間違いないのですが、重要なのはどうしてそうしなければならないのか?だったんです。

お客様をおもてなしする際にどうやったらお客様が心地よく喜んで頂けるのだろうか?を考え抜いた結果が作法になっていったんだと思います。気軽にSNSで世界中連絡が取れ合う現在と違って、昔は本当に生きてる間に合えるのがこれで最後かもしれないという一期一会の精神がより強くあったんでしょうね。

お菓子を作る目線でなくお客として頂く側で正座して食べる体験はやはり和菓子職人としては経験しないといけないと感じました。

いや、和菓子職人だけの話じゃないと思います。

学校教育で英語やダンスが組み込まれていますよね。グローバル化になるとそれも又重要なものだと思います。でも海外留学生がよく言ってるのを耳にしますが、仮に英語が話せるようになったとして何を話すかです。

恐らく日本以外の国の人はその国の文化を話します。そして他の国の文化にも興味があり、それを聞いてきます。

日本文化の事を質問されたけど、自分は何も日本文化の事を語れないという話もよく聞きます。

日本人は基本的に学校で日本文化をあまり深く習いません。教育現場に置いて愛国心という言葉もあまり使わない感じです。ですので英語が話せるようになった時に何を話すのかを学校で教えることになればいいなと思ってます。特に茶道はおもてなし、言い換えれば「おもいやり」を学ぶもので、それが道徳の授業にも通じるんじゃないかと思ってます。

僕はもう50歳を超えましたが和菓子の「大阪府生菓子青年クラブ」という会に時々参加させて頂いております。コロナ禍で開催できなかったブロック会を久々にするというので行ってまいりました。

やっぱりリアルで会って話すのは良いですね。仕事の話やプライベートの話で盛り上がりました。

実は今から10数年前にこのクラブの創立50周年記念があり、50周年事業部長としてイベントを開催したのが一番の思い出なんです。一応指揮は取らせて頂いていたんですが、メンバーの強力な協力無しには絶対になしえなかった正に総動員のイベントでした。

【和菓子deおおさか】

京セラドーム大阪スカイホール(ドームのフニャフニャした部分)で開催し、色々なテイストでイベントをしました。

ライブカフェ(実演茶屋なごみ)・・・寿司屋みたいなカウンターを作ってお客さんが練りきりをオーダーし、目の前で和菓子職人が練りきりを作り、お抹茶を点て召し上がって頂く。正に和菓子職人のライブそのものでした。

伝統和菓子コンテスト・・・和菓子職人が作ったお菓子を一般の方に投票してもらうコーナー

大福deらくご・・・落語家の露の団姫(つゆの まるこ)さんに大福の登場する新作落語を披露して頂きました。「大吟醸大福」という架空の大福が登場し、会場を大いに笑いの渦に巻き込んだのですが、落語が終わりお客さんが退場するときにサプライズでその「大吟醸大福」をプレゼントしました。

大福deミュージック・・・たつをさんと石原志織のユニットライブステージ。和菓子を絡めたステージを大いに盛り上げてくださいました。

大阪に福を呼ぶ大福・・・大阪を4つのエリアに分け各地域の特色ある大福を創造し販売しました。

摂津:摂津赤しそ大福

なにわ:なにわたこ焼き大福

河内:河内ぜいたく大福

泉州:南蛮かすてら大福

和菓子甲子園・・・前年に大阪府生菓子青年クラブ主催で始まった今も続く「和菓子甲子園」このイベントに合わせて「大阪に福を呼ぶ大福」をテーマに戦いが繰り広げられ、見事優勝した「おこのみ大福」をその高校生自身が販売するというコーナーを設けました。

和菓子親善大使のたいしくんを始めとするゆるキャラが大集合!数は忘れましたが、20キャラ以上集まってくれました。

もうこんな大きなイベントをみんなで出来ることは中々ないかも知れませんが、かけがえのない仲間と出来たことは今でも僕の財産です。

たいしくんがゆく

大阪府生菓子青年クラブ50周年 おおさか和菓子親善大使 たいしくんがゆく! 『和菓子deおおさか』in京セラドーム大阪 (fc2.com)

たつをさんブログ

『和菓子deおおさか』 – 京セラドームおおさか | たつをオフィシャルブログ「たつをブログはじめました」Powered by Ameba (ameblo.jp)

賢者の選択

「福を呼ぶ大福」大阪名物に (vol.24)|賢者の選択 (kenja.jp)

それでこの時の「大阪に福を呼ぶ大福」のプロジェクトが今年2023再始動したんです。

そのお話しはまたしますね

冬の間に池などの氷の下にいた魚が春を感じて動き始める季節です。この前まで極寒でしたが何となく日差しに力が出てきたように感じます。車に乗っていても寒いのに日差しが続くとすこし車内の気温も上がるような気がします。2月なのに・・・きっと季節は動いてるんでしょう。その差が小さくても感じます。魚も感じているんだなと思ったりします。

梅や椿が旬ですね。どちらも和菓子の世界では上生菓子や工芸菓子などモチーフにされる代表的な花です。春はもうすぐそこですね。

——————————————————————————————————

七十二候という季節があります。恐らく世界で日本だけだと思います。四季が明確にあるだけでも珍しいのに、それをさらに24もの季節に分けた皆様ご存知の「二十四節気」という季節があります。いわゆる「立春」とか「夏至」とか「大寒」とかですね。その24の季節を更に各3つの季節に分けたものが「七十二候」と呼ばれる季節です。

おおよそ5日ほどで変わっていく季節。そんなに変化ある?って思う方もおられると思いますが、季節の名前を聞くと「なるほど!」ってうなづける事も多いです。日本の素晴らしい環境とそれを感じとる感性豊かな日本人。日本に生まれてきて良かったと感じる瞬間です。

(元々この暦も中国から入って来たとされてますが、現代に残ってる暦は日本に合わせて日本独自にブラッシュアップされたものと言えます)

参考文献

日本の七十二候を楽しむ~旧暦のある暮らし~

白井明大(株KADOKAWA)

季節七十二で候。

大田垣晴子(株KADOKAWA)

くらしのこよみ

うつくしいくらしかた研究所

くらしを楽しむ七十二候

広田千悦子(泰文堂)

にっぽんの七十二候

角謙二(株式会社枻出版社)

——————————————————————————————————

昔は腕に火傷があるのは職人の勲章だ。みたいなこともありました。望む望まないに関わらず火傷はつきものですし、長い間やってると数は増えるでしょう。でもねぇ、やっぱり僕は火傷が嫌いなので極力しないようにしていますし、修行中の職人にも可能な限り防御しろと言っています。

MBSテレビのちちんぷいぷいという番組で

ちちんぷいぷい | 中間淳太の密着まるまる1日 月曜~金曜13:55~17:50 | MBS公式

ジャニーズwest の中間淳太君が来た時にあんこを炊くことになったのですが、万が一アイドルの顔にあんこが飛んで火傷しようものならファンの方々にボコボコにされるかも知れません(笑)それは冗談としても絶対に火傷はさせられないので本当に完全防備でゴーグルまで付けてやってもらったというエピソードがあります。

(アメブロでその時のオンエアの様子を詳しく解説してくれてたページがあるようです)

話はそれましたが、その火傷を乗り越えてあんこを炊くのが上手くなっていくのです。今回はこし餡について書きましたが、こしあんだけでも何種類炊いてるか分かりません。白餡だといわゆる加合餡(あんこに味をつける)だと無限に出来ますし、ウチも何10種類もあります。

分かりやすく粒あんを例にとると、

「どら焼き」

「もなか」

「おはぎ」

「生どらやき」

「豆大福」

ウチの代表的な和菓子なんですが、全て「粒あん」を使ってますが、全て違う「粒あん」を炊いてます。全部同じにした方が作業性もコストも良いのですが、仮にこの5つのお菓子を一つの粒あんでまかなうとすれば、合わせた1つの和菓子は良いのですが、あとの4つの和菓子はとんでもなくマズく仕上がってしまうのです。

お客さんにはその違いを感じさせないように自然に作ってます(^^♪

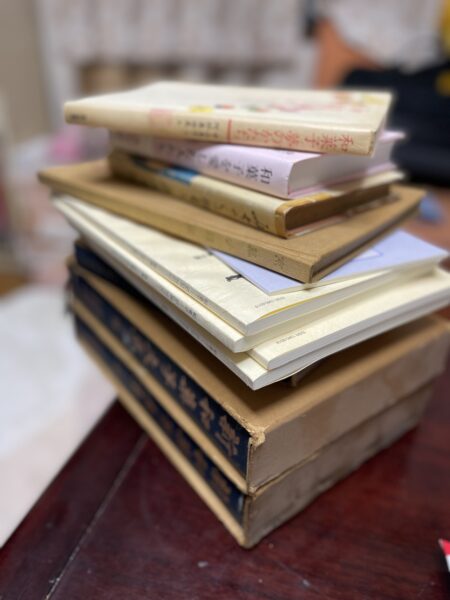

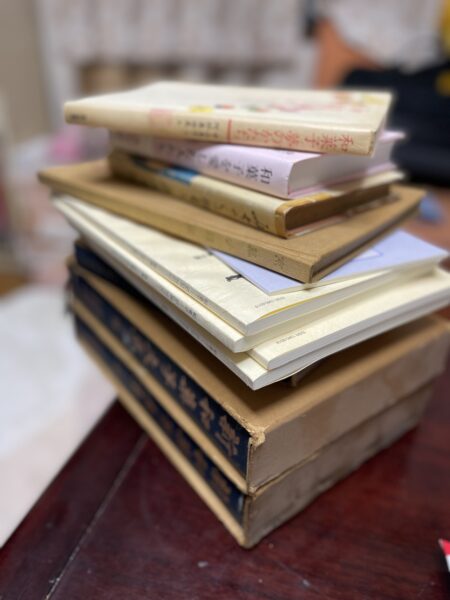

先日あん庵のお客様が店主を呼んでくれということでよばれまして、何か粗相があったのかと心配しながら店頭に出たのですが、何と!和菓子の本を何冊か持っているので良かったら貰ってくれないか?ということでした。

なんとなんと有難いお話なんでしょうか。本当に涙が出そうになりました。日頃からお客様にはお世話になってるのに更にまだお世話になりましてありがたいお話です。

本の中には廃版になったものもあり、和菓子職人にとっては非常に価値があります。

勉強させて頂きます。本当にありがとうございました。

さてさて、生餡が出来るとようやくあんこを炊く工程に入ります。生餡が出来るまでの工程ってホント大変です。今は機械を使ったりするのでまだましですが、江戸時代なんてほとんど手作業でしてたと思うと気が遠くなります。

あんこの炊き方は本当に様々でこれも又正解は無いのですが、乱暴に言うと水と火に尽きると思います。最初に水と少しの生餡と少しの砂糖を入れてから砂糖を全部入れ、溶けたところに生餡を全て入れて炊き上げる。

こう教わったりもしたのですが、これを読んだ和菓子職人は「違うやろ!」って突っ込む人もいると思います。「いや、その通りやん」って思う人もいるしね。

ウチは現在実はこの炊き方ではないのですが、細かいところはヒミツですが言えるのは大量の水と強い火力です。あんこは炊くのに時間がかかるとでんぷん質が粘りを持ってしまします。水を大量に入れないとあんこの粒子に糖分が浸透しずらいのですが、大量に入れると炊き時間が長くなり、粘ります。そこで強い火力が必要になってきます。

十分に火が通らないと日持ちも悪いですし食感も悪くなります。入れすぎると変色しますし火が入りすぎたあんこも美味しくありません。粘度によって最適な火加減を調整しながら「混ぜずに」混ぜます。

「混ぜずに」の意味が分からないと思いますが、つまりあまりあんこを必要以上に混ぜると致命的な弊害がでてきます。かといって混ぜないと焦げます。焦げた餡は食べられません。さあどうする!

行程的にはシンプルなのに難しいと言われる理由はここにあります。

そして職人の天敵は火傷です。一番危険な状態のあんこが腕とかに飛んできた時の熱さは本当に沸騰したお湯がぬるく感じる位熱いです。オーブンで火傷をしても乾燥してるので耐えれます。

でもあんこの粘度と水分量はハンパないです。熱いです。防御しても隙間を狙ってヤツらは襲いかかって来るのです!

不思議な事にあんこを炊くのも熟練の域に達してくると、いつどこに飛んでくるのか予測できるようになり、火傷の数が極端に減ります。そう、あんこと会話が出来るようになるのです。

あと少しだけ続く・・・

ご注文を頂いたので店売りにはしていない手毬の上生に梅をあしらいました。お茶席で使うには少々派手だったかもしれませんが、「かわいいのん」とのご依頼だったのでこのデザインにしました。

写真は自然光で軽く前からレフ版を当ててJpeg撮って出しのレタッチ無しの写真です。

時間が無かったのでズボラして手持ちやし、本当はもっとじっくり撮ってみたいですね

2月になればうぐいす餅を作り始めます。家の近所の山でも今年はまだ聞いてませんがうぐいす鳴きまくってます。春でなくても結構鳴いているのですが、朝にうぐいすの鳴き声を聞いて出勤するのも結構風流なものです。

その年の初めて聞くうぐいすの声は「初音」と呼ばれ、これ上生菓子の菓名にもよく使います。梅も咲き始めるころで大阪では大阪城の梅林に見に行ったりします。

そんな訳で季節は進みます。春分からたった5日しか経ってないのに少し進んだ気がしますね

旬の魚?はあおやぎ(バカガイ)だそうで干したものは「桜貝」とか「姫貝」と呼ばれるみたいですね。寿司屋に行きたくなってきました(笑)

——————————————————————————————————

七十二候という季節があります。恐らく世界で日本だけだと思います。四季が明確にあるだけでも珍しいのに、それをさらに24もの季節に分けた皆様ご存知の「二十四節気」という季節があります。いわゆる「立春」とか「夏至」とか「大寒」とかですね。その24の季節を更に各3つの季節に分けたものが「七十二候」と呼ばれる季節です。

おおよそ5日ほどで変わっていく季節。そんなに変化ある?って思う方もおられると思いますが、季節の名前を聞くと「なるほど!」ってうなづける事も多いです。日本の素晴らしい環境とそれを感じとる感性豊かな日本人。日本に生まれてきて良かったと感じる瞬間です。

(元々この暦も中国から入って来たとされてますが、現代に残ってる暦は日本に合わせて日本独自にブラッシュアップされたものと言えます)

参考文献

日本の七十二候を楽しむ~旧暦のある暮らし~

白井明大(株KADOKAWA)

季節七十二で候。

大田垣晴子(株KADOKAWA)

くらしのこよみ

うつくしいくらしかた研究所

くらしを楽しむ七十二候

広田千悦子(泰文堂)

にっぽんの七十二候

角謙二(株式会社枻出版社)

——————————————————————————————————

メッシュを通り抜けた「ゴ」は風呂桶のような大きな容器に水と一緒に貯められていきます。当然粒子は水よりも比重が重いので「ゴ」は沈殿していきます。そうすると「ゴ」は下に、水が上にある状態になります。いわゆる水で晒した状態になるので、その上澄みを捨てるのです。

そして又水を加えてかき混ぜながら「ゴ」の温度を下げていくのと同時に小豆の持つ余分なえぐみとか渋みも取り除いていきます。この晒しを何回するかはこれまた豆によったり店によったり様々で正解はありません。僕の調べた限りでは2回~3回するところが多いのではないでしょうか?一番多かったのは5回という店があったのですが、どういう意図があるのかは分かりませんが、小豆の風味もかなり抜けてしまうような気もします。

晒すときの水の温度も大事です。夏場と冬場では気温も水温もまるで違います。水温は低く「ゴ」の温度を出来るだけ早く下げる方が色的にもいいとされています。京都で井戸水を使う方がいい餡が炊けるという話も聞いたことがある一方、早く冷ますことには何の意味もない。どうせ後で餡を砂糖と炊いていくのだから「ゴ」の温度を下げる意味が無い。とおっしゃるお店もあります。さあ、あん庵はどっちでしょうか?

とにかくその沈殿した「ゴ」だけを取り出し、脱水していきます。脱水は大きくは圧力をかけて絞る方法と遠心分離器にかけて水を飛ばしてしまう方法があります。どうせ後で水と合わして炊いていくのですから絞らなくていいような気もしますが、計量もしづらいので絞ります。これが「生餡」と呼ばれるものになります。

ところでこの「生餡」の賞味期限って分かります?何も味のついていない豆の中の粒子を脱水したものです。これ十分に冷やしたものだと1日持ってくれますが(それでも一刻も早く加工するのがベター)お風呂位の温度に絞ったものを夏の暑い時に置いておくとほんの1-2時間で腐ります。豆の腐った匂いってとんでもなく臭いので一部でも腐ってしまった生餡が混入すると、もうまともな餡にはなりません。(もちろん食品衛生の観点からしてもアウトですが)まぁそれくらいマッハ(死語…)で餡を炊いていかなければならないのです。

こし餡の作り方5回目のブログですがまだあんこを炊くところまでたどり着かない・・・・。

続く。

今日はイギリスから友達が訪ねてきてくれました

社員旅行でイギリスに行った時に現地で知り合ってロンドン観光案内をしてくれたご縁です❣️

何十年も前から付き合ってた様な感じがする程色々話が合いますね〜

今度はイギリスで会える事を楽しみにしています

びっくり水をした後、再沸騰したら今度は「渋切り」の工程に入ります。「渋切り」とは一旦煮汁(渋)を捨てて豆を奇麗に洗い流す工程です。渋にはその名のごとく渋味やえぐみ苦みが含まれ、渋切りをしないとその渋みが豆に移り淡白な透き通った味のあんこには仕上がらないのです。ですのでこの渋切りは大変重要で、その回数やタイミングは豆の状態にもよりますし、もちろんお店によって様々です。豆の中身を「ゴ」と言いますが、豆の皮が破けてこの「ゴ」が流れてしまってはダメです。それまでに渋切りを終えなければいけません。

因みにまだ中の「ゴ」が固い状態の時に皮を先に剥き、「ゴ」だけを炊いてこしあんにする方法があります。これを「皮むき餡」といい、淡白な味わいで、色も薄く仕上がります。なぜならこし餡の色は皮と一緒に炊くときの皮の色が中の「ゴ」を染めてしまうのであの色になるんです。

赤飯の色も実は小豆の渋の色なんです。最近は奇麗なピンク色の赤飯も見かけますがあれは着色料で、本来は小豆の煮汁で色を付けます。

それはさておき、渋切りが終わったら本炊きに入ります。弱火でコトコトみたいなイメージですね。圧力釜を使ったり色々方法はありますが、ウチは温度を設定して炊いていってます。

本炊きが終わると少しだけ蒸らして豆が指で押すと容易に潰れるほどにします。その豆を製餡機と呼ばれるものに入れていきます。ここでは大量の水が必要になります。イメージとしたら水と一緒に豆を荒いザルのようなものでつぶして皮だけを取り除く。その「ゴ」を今度は細かいメッシュのふるいにかけて粒子をそろえて、こし餡の元になる「生餡」を取り出します。

このメッシュの荒さで生餡の滑らかさと風味と歩留まりが決まります。当然細かい方が舌触りが良く、上品な感じになりますが味も淡白になります。逆に荒いと小豆の味が引き立ちます。メッシュ選びもそのお店の方向性の一つですね。

さらに続く・・・

初午とは2月の初めての「午の日」の事。穀物の神様が稲荷山に降りたのが初午だったので「お稲荷さん」でおなじみの稲荷神社の祭日となったようです。稲荷神社の総本宮は京都の伏見稲荷大社です。宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)という神様を主祭神としてお祀りしています。きつねは神の使いとされています。

諸説あるようですが一般的には「稲成り」や「稲生り」「稲を荷なう」などの意味が由来しているといわれてて、 江戸時代までは国民のほとんどが農業に従事していたことから、日本で最も普及した神社となったようですね。その数3万社以上とも言われているそうな!?ホンマでっか?

現在でも全国の稲荷神社で豊作、商売繁盛、家内安全などを祈願する初午祭が行われています。

羽曳野市にも実は「羽曳山稲荷神社」がありまして、ちょっと行ってきました。神社と言っても本当に小さくて「社」のみがあるという感じです。なるほどこういう小さな神社も存在してるので、3万を超える稲荷神社が存在するんですね。納得。

お稲荷さんでは白きつねが祭られていて「いわれ」は難しいので省きますが、要するに神様の使いなんですね。そのきつねの好物が油揚げという事で(これも元々はネズミの油揚げって説もあったり汗汗)それに稲荷の神様のおかげで出来たお米を詰めるようになり稲荷寿司が出来たと言われています。

そこで又マック/マクド問題のように関東/関西で違いが生じます。少なくともウチの大阪では稲荷寿司は三角形(大阪弁では「さんかっけー」と読む)で、関東は四角(俵型)ですね。お米のありがたさを表した俵型を考えた人はえらいと思いますが、きつねの耳を連想させる三角を考えた人は洒落っ気たっぷりで愛せます(笑) ほんで、稲荷寿司ってずっと書いてますが、大阪では普通「お稲荷さん」って呼んでます。

にしても三角と俵型、境界線はどこでしょうね?探偵ナイトスクープの「アホ・バカ分布図」のように誰か調べてくれないでしょうか(笑)