深い霧がたちこめる頃という事でこの季節の名がついたとの事。春は「霞」で秋は「霧」なのですね。

猛暑は続いてますが、朝晩は少し穏やかです。TVのニュースばかり見ていると砂漠の真ん中で住んでるような気持になりますが、冷静に判断していきたいですね。住んでる環境も人それぞれ違うのですから。

さてこの頃の旬の花と言えば「水引」という花があります。上から見ると赤く、下から見ると白く見えるという面白い花です。

細長い花穂に点々と花がついてるので熨斗紙に使われる(最近はほとんど印刷ですが)あの紅白の水引に似てるという事でこの名がついたようです。

そうなんです。文化としての「水引」が先で、植物の「水引」の方が後なんです。

同じような感じでメガネやカメラの「レンズ」ってありますよね。そしてフレンチなど西洋料理を食べるとよく「レンズ豆」というまさしくレンズの形をした豆が出てきます。

ホンマ、レンズみたいな豆やなぁって思ってると大間違い。こちらはレンズ豆の方がずっと先にあったもので、いわゆる「凸レンズ」が発明されたときに「なんかレンズ豆に似てる!」ってなって「レンズ」という名前になったそうです。こちらは植物が先!

名前の由来って面白いですよね

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

——————————————————————————————————

七十二候という季節があります。恐らく今この暦を使ってるのは世界で日本だけだと思います。元々中国から入っては来てるのですが、中国の暦と日本の暦は当然気候や風土の違いがあるので、気象も動物の動きも当然違います。そこで江戸時代初期に「本朝七十二候」と呼ばれる日本独自の七十二候が誕生しました。四季が明確にあるだけでも珍しいのに、それをさらに24もの季節に分けた皆様ご存知の「二十四節気」という季節があります。いわゆる「立春」とか「夏至」とか「大寒」とかですね。その24の季節を更に各3つの季節に分けたものが「七十二候」と呼ばれる季節です。おおよそ5日ほどで変わっていく季節。そんなに変化ある?って思う方もおられると思いますが、それが変わっていくんですね。季節の名前を聞くと「なるほど!」ってうなづける事も多いです。日本の素晴らしい環境とそれを感じとる感性豊かな日本人。日本に生まれてきて良かったと感じる瞬間です。 参考文献日本の七十二候を楽しむ~旧暦のある暮らし~

白井明大(株KADOKAWA)

季節七十二で候。大田垣晴子(株KADOKAWA)

くらしのこよみ

うつくしいくらしかた研究所

くらしを楽しむ七十二候

広田千悦子(泰文堂)

にっぽんの七十二候

角謙二(株式会社枻出版社)

絵で楽しむ二十四節気と七十二候

水野久美(株KADOKAWA)——————————————————————————————————

太閤秀吉と言えば説明の必要がないくらい著名な歴史上の人物ですね。逸話は枚挙にいとまがないですが、その一つに茶の湯に興味があったことも有名です。

正に茶の湯を完成させたと言っていい千利休もこの時代の人で、秀吉とも交流が深かったですね。最終的には武士でもない千利休に切腹を命じるということになりましたが、政治、社交、教養の場で茶の湯というのは重要な位置づけだったようです。

秀吉が作らせた黄金の茶室は、金箔張り、広さ三畳、組み立て式の茶室です。ワビサビの茶の湯からすると対極にある下品なものととらえられることも多いですが、近年の研究では華やかさも利休の一面だと論じられたり、利休が関与しなかった訳がないと主張する関係者もいます。

そんなミステリアスな茶室。大阪にはぴったりかも知れません。

中の羊羹は濃茶をイメージした文字通り濃い抹茶味で、表面6面には金箔を貼りつけています。

そして、販売価格はなんと1個2,000円!

1寸(3cm)角の羊羹にしては破格の価格です。

普段はお菓子の原価に触れることはあまりないのですが、言い訳をさせて下さい(笑)

決して暴利を貪っているわけではありません。

「金」って本当に高いのです。。。何とか薄利で頑張ってます。

発売したら以外にも!よく売れるんです。

本当に全く売れない覚悟もしてたのですが、お一人で6個お買い求めになったりと、お使い物にされているようです。ありがとうございます。

またまた面白い羊羹を開発していきたいですね!

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

学校で習ったことをこのあるの覚えている方は多いことと思いますそうです。あの曽根崎心中。六本木心中じゃないですよ。それも古いか。

梅田の曽根崎でお初天神と呼ばれる神社(露天神社)がありますが、その名前の由来が曽根崎心中の登場人物お初と徳兵衛のお初からきています。

詳しい内容はご存じの方も多いので割愛させていただきますが、要するに、最後そのふたりが心中をするのです。(ざっくり過ぎ・・・)

これ実は実話なんですね。この実話を江戸時代に近松門左衛門が人形浄瑠璃で発表しました。のちに文楽・歌舞伎の演目にもなりました。流行りすぎて当時の若者の間では心中そのものが流行ってしまったという事です。これに手を焼いた江戸幕府は心中者の一方が生存した場合は極刑を申し渡し、双方生存の場合は晒し者にしたのち市民権を奪い、心中死した遺体は親族に下げ渡さず一切の葬儀を禁ずるなど大変厳しい処置をしました。

僕はだいぶ前に映画で見ましたね。梶芽衣子さんがお初で徳兵衛は何と宇崎竜童さん。脇役には橋爪功さんや井川比佐志さんなど演技派揃い。

思いつめてお互いの首を切り心中するなんとも切ない情緒のあるお話で、30年以上前に1回しか見ていないのに梶芽衣子さんの目力のある演技が脳裏に焼き付いてて鮮明に覚えています。ラストシーンはお互いの首筋を短剣で切り鮮血が飛ぶのですが、そこにグロテスクなものはなく、どうしようもない人間の切なさ、愛、喜びさえ感じました。

三国志演義の桃園の誓いにもある「生まれた日は違えども死すときは同じ時」まぁ男同士と男女では同じ言葉でもニュアンスは違うでしょうが、その時は僕も若かったのでなるほど考えたこともなかったなぁって思いました。

何しか今回はそれを題材にしようと思いました。

「和菓子で世界を幸せに」とか「お菓子を食べたら笑顔になる」って普段から言ってるので、フィクションとはいえ人の死をイメージしたお菓子を作るなんてもちろん初めてです。一歩間違えばアブナイ奴ですが、そこは文学なんですよね。あまり違和感はないと思います。

血を連想させる赤いものはラズベリーとかクランベリーとかビーツとか色々あると思いますが、今回は自分の一押しである「トマト」と「マンゴー」の素材を選びました。

いや、合うんですよね。トマトとマンゴー。ウチではトマンゴーって呼んでますが。

その羊羹をあらかじめラストシーンの様にカットしました。上には美容にも良いとされている「真珠粉」をちりばめました。もちろん「心中」だけに「真珠」なんです。。。

ま、ウンチクはともかく美味しいのでぜひ食べてみて欲しいと思ってます。

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル)https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

ひぐらしって僕の住む地域にはいないんです。ちなみにミンミンゼミもいません。クマゼミが一日中ギャーギャー鳴いてます。アブラゼミもたまにいるような気がしますが、同じようなもんです。ギャーギャーの鳴き色は暑さが5割り増しになりますね(笑)

憧れるのはミンミンゼミのミーンミーン。そして断トツで好きなのはヒグラシのカナカナカナカナの声。風鈴のようで少し暑さも緩和されるような気になります。ヒグラシの鳴く地域の人は羨ましいですね。

でも何でしょうね、一応ヒグラシの分布図は全国的だし、九州以外は平地でも普通にいるはずなのにね。鳴く条件は決まっていて、「薄暗い」「涼しい」の条件がそろえば鳴くとの事。だからやっぱり森の方に多いのカナカナカナ。

秋に近付くとツクツクボウシが鳴きますね。これはどの地域でもそうなんでしょうか?秋だなぁって思います。

昔疑問に思ってた事があるんですが、セミって違う種類で交配って出来ないんでしょうかね?新種の鳴き声が出来たりしたら面白いんじゃないかと。

でもセミの種の違いって遺伝子レベルで違うみたいなので、犬が違う種類とのmix犬を産むのとは全く違うようですね。交尾は出来ても子孫が生まれることは無いのです。

まぁ人間の勝手でそんな無粋な事は言いなさんな。ってことですね。自然が一番。

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

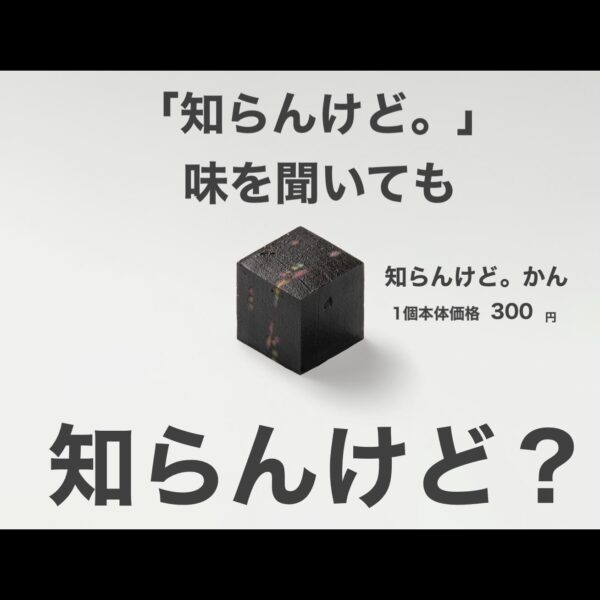

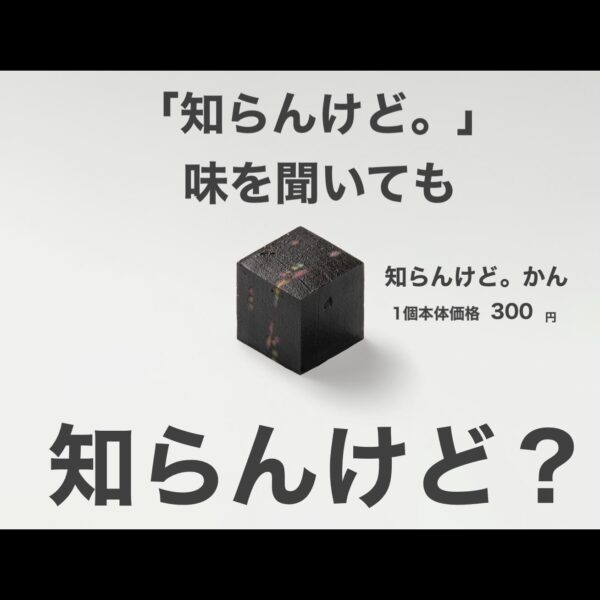

2022年の流行語にもなった「知らんけど」

関西の人にとっては当たり前のように使ってきた言葉も他の地域からしたら「面白い!」となる。

それが又面白い。そんな「大阪感」を羊羹にしたくて「知らんけど。かん」は出来ました。

食感も「知らんけど」

味も「知らんけど」

色は真っ黒。デトックス効果のある「竹炭」を使用。そのなかに7色に散らばった煉切を仕込んで、色から味を推測できないようにしました。

実際に食べたら「ええ!」って言う感じ。その色から想像も出来ない味が飛び込んできます。

もちろん原材料表示をしているのでそれを見たら答えが分かります。そして多くの人がその答えを見て・・・

やっぱり「知らんけど・・・」とつぶやきます。

そしてその次に「分からんけど美味しい!」って叫んでくれるのです。

知らんけど。

さてさて、その答えなのですが、答えは「カラマンシー」です!

もちろんご存知の方は多くいらっしゃるとは思うのですが、やはり日本では一般的ではないのでご存じない方の方が多いみたいです。カラマンシーはフィリピン、台湾などの東南アジアでは一般的な果実で大きさはキンカンやスダチのようで、味は温州ミカンに近いです。程よい酸味と甘さで料理にもよく使われるのです。そう、日本料理でもスダチやカボスやレモンを使うような感覚です。

果実は日本では中々手に入らないのですがピューレなどはあります。ぜひ「知らんけど。かん」を食べてカラマンシーを堪能してくださいね!

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

毎日暑いのですが、何となく朝晩は涼しくなってきてませんか?

いや、涼しいとまでいうと違うかもしれませんが、暑さの小休止というか、和らぎというか。

暦では立秋。もう秋なのです。暑いけどね。

小学生の頃はこの時間を利用して毎朝6:30にラジオ体操に通ってました。コンプリートすると何か粗品を貰えたような記憶があります。今はこの風習無くなったのでしょうか?大人たちがしているのはよく見かけますが。

そういえばホノルルマラソンに参加した時の事。未明にツアーの人がアラモアナショッピングセンターの屋上(駐車場?)に集まり、その数数百人。もしかしたら1000人位いたかもしれません。とにかくすごい人。

そしてツアー会社の係員が注意事項を述べた後、ハワイの地で流れる馴染みのある音楽。そうそれはまさしくラジオ体操の音楽でした。

年齢層は老若男女問わずでしたが、音楽が始まると勝手に体が動き、まるで軍隊のように全員一致で踊り出すのです。リハーサルもなく本当にピッシリと寸分たがわす体操するさまを見て、みんなその綺麗さに噴き出してました。

そして、ラジオ体操第2になったとたん、グダグダ(笑)。そうです、第2はうろ覚えの人が多数で全くそろわないという。日本人あるあるでした。

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル)https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

写真は撮っても撮られる事はあまり無いのですが、先日業界の先輩方と飲みに行った時に撮って頂きました。

モノクロームは大好きです

一年で最も暑いこの時期。本当に暑いですね。

同時に台風が増えてくるのもこの頃からですね。

台風というと昔は「ミリバール」という単位で気圧を表現してましたが、今はもう「ヘクトパスカル」しか知らない世代の方が多くなったと思います。変わったのは1992年という事なので記憶にあるのは40代以上かも知れませんね。

理由は国際基準に合わすという事らしいのですが、国際度量衡(どりょうこう)総会が決めているそうで、僕の大好きな尺貫法(1尺=30.303cm、1貫=3.75kgなど)も1958年末限りで廃止されています。

お菓子の世界ではメートル法よりも尺貫法の方がはるかに使いやすいのですが、尺定規も逆に今でこそネットで買えますが、ネットの無い時は探すのに苦労しました。

ご家庭でもお酒はやっぱり1升瓶単位ですし、お米だって「合」で量ってると思います。

アメリカなんて今でもインチやマイルやガロン使ってますし、イギリス?ではポンドやヤード使ってますよね。もちろん国際的に単位が違うとややこしいので統一するのも意味は分かりますがお菓子の世界の尺貫法はとらないで~って思います。

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

——————————————————————————————————

七十二候という季節があります。恐らく今この暦を使ってるのは世界で日本だけだと思います。元々中国から入っては来てるのですが、中国の暦と日本の暦は当然気候や風土の違いがあるので、気象も動物の動きも当然違います。そこで江戸時代初期に「本朝七十二候」と呼ばれる日本独自の七十二候が誕生しました。四季が明確にあるだけでも珍しいのに、それをさらに24もの季節に分けた皆様ご存知の「二十四節気」という季節があります。いわゆる「立春」とか「夏至」とか「大寒」とかですね。その24の季節を更に各3つの季節に分けたものが「七十二候」と呼ばれる季節です。おおよそ5日ほどで変わっていく季節。そんなに変化ある?って思う方もおられると思いますが、それが変わっていくんですね。季節の名前を聞くと「なるほど!」ってうなづける事も多いです。日本の素晴らしい環境とそれを感じとる感性豊かな日本人。日本に生まれてきて良かったと感じる瞬間です。 参考文献日本の七十二候を楽しむ~旧暦のある暮らし~

白井明大(株KADOKAWA)

季節七十二で候。大田垣晴子(株KADOKAWA)

くらしのこよみ

うつくしいくらしかた研究所

くらしを楽しむ七十二候

広田千悦子(泰文堂)

にっぽんの七十二候

角謙二(株式会社枻出版社)

絵で楽しむ二十四節気と七十二候

水野久美(株KADOKAWA)——————————————————————————————————

コロナに入ってからずっと中止になっていたPL花火。正式名称は「教祖祭PL花火芸術」であくまでも教祖祭であって単なる花火大会ではありません。でも実際は周辺地域の夏の風物詩となっていました。

僕もこの辺り出身なので物心ついてからずっと見ていますが、最後のあの照明弾のような町全体が明るくなるスターマインは強烈でしたね。

でも一番記憶に残ってるのは昭和57年の台風の大雨の中の開催ですかね。なんせ花火が全く見えない。何となくいつもの方向が明るくなってて音だけが鳴り響いている。子どもながらに次の日すればいいやんって思ってましたが、大人の事情があったのとやっぱりこれは遊びじゃなくて教祖祭なんだなと思いました。

何かPL教の信者みたいに書いてますが、残念ながら全く違います。でもずっと花火を見させてもらったのと、世代的にPL学園の甲子園での活躍は強烈に記憶に残っています。桑田真澄さん、清原和博さんは僕の2コ上の先輩で(もちろん高校は違いますが)当時写真部の僕は近鉄バッファローズの本拠地だった藤井寺球場に写真を撮りに行きました。今でも高校3年生の桑田/清原を撮ったフィルムは残ってます。

話飛びまくりますが、藤井寺球場は無料開放を良くしてたのでお金はないけど時間の有る学生時代によく写真を撮りにいってました。横浜高校からロッテオリオンズにいった愛甲猛さんが投手時代にブルペンで投げてる写真も撮りましたね。その後落合博満さんを師匠として打者に転向したのでもしかしたら貴重かも知れません。

清原が西武に入る前のアイドルは秋山 幸二さん。藤井寺球場で唯一観客が埋まる西武戦(西武戦はタダにはならない)でホームランを打ったのかどうかでバク転?バク中?してたのを思い出します。試合外では阪急ブレーブスのブーマーが近鉄との試合後藤井寺球場で日本人の女の子とデートの待ち合わせしてた現場にも遭遇したり。まぁどうでもいい情報ですが。(話が古い・・・)

なんにせよ、PLの花火はぜひ復活して欲しいと願います。

過去に撮った写真を貼っときます。

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

「溽」って読めます?

恥ずかしながら読めませんでした。「溽い」と書いて「むしあつい」と読みます。

「蒸し暑い」としか書いたことないですが、なるほど1字で済むならこれからは「溽い」と書こうかな。でもきっと誰も読んでくれないよね。

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

——————————————————————————————————

七十二候という季節があります。恐らく今この暦を使ってるのは世界で日本だけだと思います。元々中国から入っては来てるのですが、中国の暦と日本の暦は当然気候や風土の違いがあるので、気象も動物の動きも当然違います。そこで江戸時代初期に「本朝七十二候」と呼ばれる日本独自の七十二候が誕生しました。四季が明確にあるだけでも珍しいのに、それをさらに24もの季節に分けた皆様ご存知の「二十四節気」という季節があります。いわゆる「立春」とか「夏至」とか「大寒」とかですね。その24の季節を更に各3つの季節に分けたものが「七十二候」と呼ばれる季節です。おおよそ5日ほどで変わっていく季節。そんなに変化ある?って思う方もおられると思いますが、それが変わっていくんですね。季節の名前を聞くと「なるほど!」ってうなづける事も多いです。日本の素晴らしい環境とそれを感じとる感性豊かな日本人。日本に生まれてきて良かったと感じる瞬間です。 参考文献日本の七十二候を楽しむ~旧暦のある暮らし~

白井明大(株KADOKAWA)

季節七十二で候。大田垣晴子(株KADOKAWA)

くらしのこよみ

うつくしいくらしかた研究所

くらしを楽しむ七十二候

広田千悦子(泰文堂)

にっぽんの七十二候

角謙二(株式会社枻出版社)

絵で楽しむ二十四節気と七十二候

水野久美(株KADOKAWA)——————————————————————————————————

今日は久々にある和菓子屋さんのご夫婦が訪ねてきてくれました。この店のお父さんには僕がこの業界に入った時に本当に色々教えて頂いたりお世話になりました。もちろん今でもお付き合いはあるのですが、その息子さん夫婦とも仲良くさせて頂いてます。

年齢的には丁度僕が間になる形なので息子さんにとっては僕の方が先輩になります。25年前に教えて頂いたこととはまた違う事ですが、今度は息子さんに色々アドバイスしたりして、なんかほんの少しでも恩返しが出来ればと考えています。まぁアドバイスになってるのかどうかは分かりませんが、近くのメゾンインコでディナーを食べながら楽しく話せました。

時の立つのは早いものですね

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

花札の切りはなんか一番豪華に見えて子どもの時は一番好きなデザインでした。確か日本政府も桐の紋章使ってたような気がします。

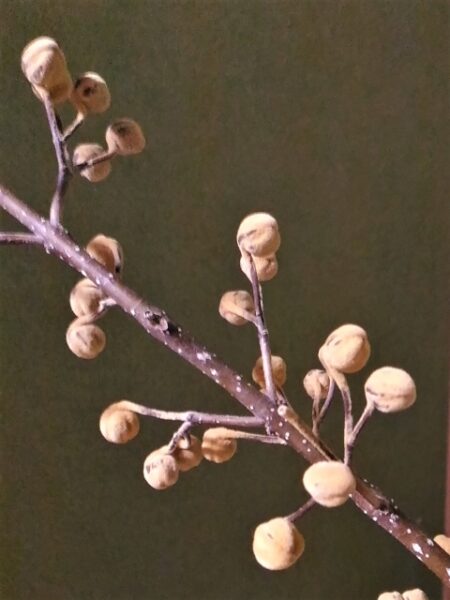

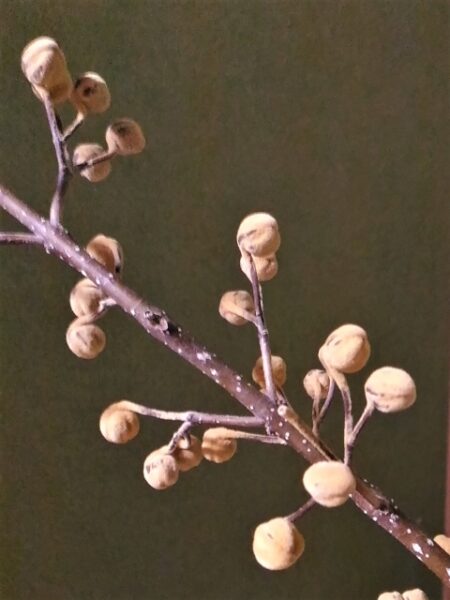

そんな桐の花がこの頃になると固い実を結ぶようですね。

この桐は「青桐」の事で中国では鳳凰が止まる木とされています。いわゆる桐ダンスとかを作る木材としての桐とはまた別の木で、葉っぱが桐に似ているところからこの名がついたそうです。

戦時中は種子をコーヒーの代用品とされたりとさまざま用途で使われて、人々の暮らしを支えてきた樹木だったという事です。

こどもの時は花札でこの桐のデザインがカッコよくて好きだったのを思い出しました。

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

プロ相手の講習は難しいと先のブログにも書きましたが、今回はそのプロの和菓子職人の集団岐阜八祥会さんに呼ばれ、津までやってきました。

プロと言っても今年入ってきた新人もいれば、この道30年!とかのツワモノもいらっしゃるわけで、内容を考えるのが非常に難しいですね。

講習もなのですが業界の方と色々お話しも出来るのが楽しくて、逆に勉強になる事も多いです。

今回の会場は津市と言えばここと言われる和洋菓子店「とね菓子館」でしました。本当に歴史ある立派なお菓子屋さんで津に行く機会があればぜひ寄ってみて下さいね。

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

三重県の津にやってまいりました。

津って正直あまり来たことは無いのですが、ぶらぶら歩きまわってると昔の街並みが残ってたりと結構いいスポットがありますね。

写真好きにはたまりませんでした。

写真と言えば木村伊兵衛賞を取った浅田政志さんはここ三重県津市のご出身です。「浅田家」の世界観は衝撃を受けましたし、二宮和也さん主演で映画化もされました。東日本大震災において流された写真を持ち主に返すボランティアもされていたようですね。阪神淡路大震災の時もそうですが、今のようにデータ化された写真が無い時代は特に写真が無くなるって過去の思い出の一部が無くなるような気がして一番つらいと聞いたことがあります。写真家ならではの活動ですね。

津の町をぶらぶら歩いてると結構昔ながらの街並みが残って趣ありまし

た。

朝日も拝めて、さぁ仕事です

鷹って和菓子の世界では割とポピュラーなんです。店売りのお菓子というか工芸菓子で表現をします。

僕も何年か前の菓子博で鷲を作りました。

ん?鷹じゃなくて鷲?

と思った方、するどい!

僕の作ったのは白頭鷲で鷹ではありません。でもね、鷲と鷹の違いって知ってます?ついでに言うなら鳶も加えて違いが分かる方って少数なのでは?

鷹(タカ)と鷲(ワシ)と鳶(トビ・トンビ)は、全てタカ目タカ科の鳥で、見分け方が難しいのです。

一般的な分類としては、タカ科の中で比較的大きく、尾は短く、足が太い種類を「鷲」、比較的小さく、足と尾が長く、翼が丸い種類を「鷹」と呼んでるみたいですね。鳶は一番小さくて「ぴーひょろろ」って鳴くあの鳥です。海沿いのサービスエリアでよく人間の食べ物をかっさらっていく「ヤツ」です。

でも顔だけ見たらみんな似てるんですよね。

この頃の季節になると5、6月に孵化した雛が育ち、飛び方や狩りを覚えていきます。なんかカッコいい鳥ですよね。

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

蓮と言えば芥川龍之介の蜘蛛の糸を思い出す方も多いのではないでしょうか?夏の池に鮮やかなピンク色の蓮。そしてあまりにも大きな葉はその存在感を十二分に醸し出しています。

蜘蛛の糸は実は児童文学で、因果応報を教えとしているという物語として有名ですが、舞台になっている蓮池の何とも言えない不動の存在感は芥川龍之介も魅力を感じてたのだろうなと勝手に思ってます。

そう言えば昔「蜘蛛の糸」という蓮のお菓子を作ったよな~って思いだしました。被写体としても好きですね。

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

今日から3年ぶりに喜志店で「かき氷」を販売します(^^

社員もかき方を練習して試食もしました。

そしてかき氷のPOPのためのブツ撮りをしました。ん?ストロボが光らない。電池はある。

訳あって最近EOSのRシステムに変えたのですがストロボを使うのは初めて。電源入ってるし、でも光らない。なんでや?

もしかして一眼レフで使ってた純正のスピードライトはRでは使えないのか?ストロボも買い替えなくてはいけないのか?

Canonさんたのみまっせ・・・・って思ってたら何のことはない、シャッターを電子シャッターに変えたままだったので同調しないだけでした。そういえば炎天下でF1.4使うために高速欲しくて電子シャッターに切り替えたんやったっけ。

機械シャッターに切り替えたらチャンと光りましたとさ。ちゃんちゃん。

にしても写真ってそもそもシャッター速度と絞りさえ決めたら後は構図決めてピント合わしたら撮れたのに、デジタルになってからは感度を変える概念が入ってきて、ホワイトバランスもその都度決める概念が入ってきて、ミラーレスになってからはさらに「機械シャッター」「電子先幕シャッター」「電子シャッター」の使い分けをしなくてはならないようになってきました。

もちろんほとんどはオートで撮れるので普段はさほど気にしなくていいのですが、シャッター方式は選択式やしやっぱり理解しないと撮りにくいような気がします。事実電子シャッターではストロボ使えないですし。

更にややこしいのは同じ電子シャッターでもCCD時代のようなグローバルシャッターなら同調できますし、今のCMOSでの主流のローリングシャッターではストロボは使えません。もしくは遅いシャッタースピードしか対応できないようですね。

なのにNikonZ9やEOSR3(α1もかな?)のようにローリングシャッターなのにスキャンスピードを高速化して高速の同調確保できるようなカメラもあるのでワケわかめです。裏面照射型のセンサーで読み出し速度を速めたということです。

裏面照射の発想はすごくて、よくこんな大胆な方式思いついて、しかも実行する技術がすごいなと思います。ここまでくると撮影には直接影響ないのかも知れませんが、とにかくもうついていけないなぁと心が折れそな今日この頃

※因みにこのかき氷はストロボ光らない原因にたどり着く前なのでレフのみです。悪しからず。

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル)https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

暖かい風が吹くこのころ梅雨も間もなく終わります。7/7はほぼほぼ梅雨期間になる事が多いので、彦星と織姫の再会は難しいんですよね。でもこれ旧暦の7/7となると話は別で晴れ間が多いと思います。

あん庵では毎年七夕の日は販売員に浴衣を着てもらってます。

最初は恥ずかしがったり、動きが悪くなるのであまり好まないバイトもいたのですが、恒例になってくるとお客様も楽しみにしてくれたり、販売員も楽しんできたり、いい流れになってます。

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

名古屋の和菓子屋さんにも買い物しに寄る事ができ勉強になりました

モーニングを求めてさまよっていると柳橋中央市場にたどり着き、ふらふら〜っと吸い寄せられて行きました。魚の捌きを尻目に奥に入っていくと、「まぐろ」の文字が!

もちろん朝からマグロ丼ときしめんのセットを頂きました。

元々喫茶店を探しにここまできたのですが、検索した喫茶店はすでに閉店してて、代わりにおしゃれなカフェが出来ていました。せっかくだからコーヒーだけ飲もうと入ったのですが、もう見ただけで美味そうなパンがあるんです。でもお腹いっぱいやし。誘惑に負けて3人で一つのパンをシェアしようとして1つだけ頼みました。

いざ運ばれてくると本当に美味そうなパン。これはシェアではなく1人1個食べたいよね。ってことで結局一人一人オーダーしました。

美味しそうなものが分かるのは人間の本能なのでしょう。案の定、宍戸城、矢吹城(古い親父ギャグ…許して…)本当に美味かった。

以前ウチでも使ってた同じホイロなのが余計に良かった!

そこで話が盛り上がり評判の鰻屋を教えてもらい、そのなかの「イチビキ」さんで鰻丼を食べました。そして食後のカフェの4連発でお腹がはち切れそうになりました。

もちろん和菓子屋さんも訪れて勉強させて頂きました。いや、本当に勉強になりましたよ。改めて目からウロコ的な。和菓子って奥深いですね。

全国菓子研究団体連合会と言うのがありまして、4年ぶり位に参加しました。おかげさまでこの会で全国の有名なお菓子屋さんと繋がりが持てまして、久々の再会でたくさんの方とお話し出来ました

僕もこの業界に入って28年。そんなに経ったの?という思いとまだたった28年しかしてないんやって想いがあります。

最初は当然ながら一人の知り合いもいませんでしたので正に0からのスタートでした。今みたいにネットが盛んであればあるいは業界にそこまで入らなかったかもしれませんが、なんせ調べもの一つするにも図書館で調べるのが当たり前で、和菓子なんかのニッチな情報なんぞ現場でしか手に入れられませんでした。

結局入りたては和菓子の作り方の本が友達で、あとは自分で悩みながら勉強していくしかありませんでした。自分の立ち位置も分からず、人より優れているのか劣っているのか、そもそもこのやり方であってるのか間違ってるのかが分かりません。その当時は製菓学校にも行ってなかったので本当に知らないことだらけでした。ですのでこの業界団体を初めて知った時はオアシスを見つけたようでした。

まぁ詳しく書くと長くなるのでまたにしますが、とにかく業界にはご恩があります。ですのでそこでご縁が出来た人たちとはやっぱりご縁を大切にしていかないといけないなぁと思う訳です。ちょっとここ数年色々ありましたので先行きが見えない状態でしたが、やっぱり和菓子界は大事にしないといけないなぁって再認識しました。

残りの人生の方が短くなってしまいましたが、動ける限りはやっていこうと思います(^^♪

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル)https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/