/ 円 (税込)

お月見用にYoutubeで解説しました。ちょっと前の投稿になるのですが、基本的にお月見の最新情報みたいなのはあまりないので安心してみて下さいね。

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

/ 円 (税込)

誰が何といっても自分的には赤えんどうよりも黒豆の豆大福が大好きなんです。「えんどう派」の方はすみません。でも一度黒豆も食べて欲しい!

<大福の皮>

ところで、「大福」と言っても色んな大福があります大福の定義は「餅の中にあんこの類が入ってるもの」でいいと思います。

その餅にも種類があります。代表的なものを言いますと、

① もち米を蒸して搗いたいわゆる「お餅」を皮にしたもの

② 餅粉に水を加え、鍋で練りながら砂糖を入れていく「求肥」タイプのもの

③ もち粉、砂糖、水を一度に加え、そのまま蒸しあげて仕上げる「羽二重餅」タイプのもの

細かい製法はもっともっと色々あるし、定義も場所や店によっても違うので、ざっくりとした感じでご理解ください。

①の特徴としてはベースがお餅なので弾力や風味が強く、食べ応えがあります。老化が早いので(炊いたごはんと同じようなもの)その日のうちに固くなり始めます。正月用のあん餅や、昔ながらの大福餅はこのタイプで、豆大福もこの生地が一番良く合います。

②は砂糖を入れることで保湿性と日持ちが格段に上がり、冷蔵庫に入れてもすぐには固くなりません。砂糖は防腐作用もあるので簡単には腐ったりカビが来ることも無いのです。お餅ほどではないにせよ、しっかりとした歯ごたえとうまみがあります。

③このタイプは悪く言えばコシが無いのですが、断然柔らかく、特にフルーツ大福に使うとフルーツの食感を損ねる事無く、口どけとモチモチ感を同時に表現することが出来ます。もちろんフルーツ大福でも①や②の餅を使う事は可能ですが、①はコシが強すぎてフルーツが負けてしまう恐れもあります。②も全然使ってる店もあると思いますが、③に比べてはしっかりしてるので、フルーツメインに持っていきたいのか、お餅も存在感を表したいのか、作り手の表現によって変わってくると思います。

以上を踏まえて、ウチの豆大福は①のもち米を蒸して杵で着いたお餅をベースに作っています。ある程度の固さを残した黒豆との相性は羽二重餅では表現できません。日持ちはしないですが、これがベストと思って作っています。

<もち米>

ウチのもち米は滋賀県産の羽二重もち米です。先程でてきた「羽二重餅」は生地の名前で、このもち米の「羽二重」は品種の名前です。

田植えや稲刈りにも行かせて頂いてる、愛着のあるもち米を使用しています。

<あんこ>

あんこに使ってる「小豆」と「砂糖」は共に北海道産です。北海層に砂糖はあるのか?なんですが、あるんです。「甜菜」と呼ばれる俗称さとうダイコンから砂糖を精製しています。これも畑を見に行ったりしています。

<塩>

普段はお菓子にあまり塩って使わないのですが、豆大福はやはり塩気が必要です。その塩は沖縄の「ぬちまーす」という塩を使ってます。ミネラルが豊富でその含量はギネスブックに載ったほどです。塩化ナトリウム99.9%の食塩と違って、原料からして沖縄の海水を使い(他の塩はほとんど輸入原料)特殊な製法でミネラル分をそのままに塩にしていきます。かつての沖縄サミットでの料理にも使われました。

<黒豆>

黒豆は丹波産を使ってます。北海道産も大変上質なのですが丹波の大ぶりな存在感のある黒豆はまた別格ですね。

そんな感じで作っています。もちろん添加物は使ってないので安心して食べられます。日持ちしませんが・・・。多少の砂糖と水分調整はしてるので普通のお餅よりは固くなりませんが、やっぱり消費期限的には当日です。

でもここだけの話、次の日固くなっても少し焦げ目がつくくらい炙って頂いて柔らかくすることで復活して、さらに別の味わいで楽しめるんですよ。

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

/ 円 (税込)

もう夏も終わるというのにかき氷の話です

かき氷っていつからあるかご存知ですか?

なんと世界的には紀元前からあるんです。まぁ、そら冬に氷が出来る地域であれば作ることは可能でしょうね。でもかき氷は寒い時期に食べても意味が無い。暑い夏に食べたいですよね。ですので冬に出来た氷を貯蔵庫に入れて夏に食べるという事もしてたようです。

紀元前ではアレクサンドロス大王が雪や氷にハチミツや果汁をかけて食したと伝えられています。中世には、アラブ人やペルシャ人やトルコ人が雪や氷を入れた果汁などの冷たい飲み物を飲んでいたとか。

これがイタリアに伝わり雪・氷にフレーバーを加えた冷菓に変化したようです。いわゆるシャーベット、ジェラートの始まりですね。

日本ではどうでしょう。時は平安時代です。清少納言の「枕草子」に出てくる「削り氷(けずりひ)」がかき氷の最初と言われています。

そこには「削り氷に甘葛(あまずら)入れて、あたらしき鋺(かなまり)に入れたる」という文章があります。意味は「削った氷に甘葛(あまづら)をかけて、真新しい金属製のお椀に入れる」となります。甘葛というのは砂糖のない時代にツタから甘みを取り出したもので、シロップのようなものと思って下さい。だから今でいう「みぞれ」を食べていたんですね。

もちろんこの時代は冷凍庫なんてものはないので、氷室と呼ばれる氷の貯蔵庫を利用して、将軍様や天皇レベルじゃないと中々口にすることは出来ませんでした。

では庶民の口に入るのはいつくらいから始まったのでしょう?

これも想像より古いんです。

因みに日本で電気が使われ始めたのは1882年(明治15年)の事です。

東京・銀座に灯された日本初の電灯には、大勢の民衆が群がりました。発電所が登場し、電灯は東京を中心に急速に普及します。

さらにエレベーターや電車など、電気は動力用としても利用され、次々と発電所が建設されていくのです。

で、それを踏まえて一般大衆向けのかき氷屋さんが出来たのは何と1969年(明治2年)(1862年という説もあり)中川嘉兵衛が横浜の馬車道通りに作りました。江戸から明治に変わってまだ電気も通ってない時代にもう既にかき氷屋さんが出来てたんですね。

もちろんこの頃は天然の氷を貯蔵したものを使用してました。中川は北海道の五稜郭で氷を作り「函館氷」を生産販売しました。その当時の輸入物の「ボストン氷」より品質が高かったようです。

こうして、かき氷というよりは医療用や保存用にも氷は生活に欠かせなくなっり製氷メーカーも増えたのですが、同時に粗悪な氷が増えてきたので食中毒の心配から1878年(明治11年)、内務省は「氷製造人並販売人取締規則」を公布し、氷販売に衛生検査が導入されました。

これにより営業者は、衛生検査に合格した氷の生産地・販売者名を示したのぼりや看板を掲げる事が義務付けられたんですね。この時に配られた旗が現在の氷旗のデザインの元になっているという事です。どこの店にも「氷」って書いた旗ありますよね。それって今でいう保健所の営業許可書みたいなもんやったんですね。なんか面白い。

1883年(明治16年)頃にはアンモニアを使った人工的な氷の製造がはじまり、1897年(明治30年)には機械製氷が主流となります。

またこの頃には氷削機も発明されるのですが、本格的に一般化するのはやはり昭和に入ってからなんですね~

因みに「かき氷」とは「ぶっかき氷」の略語です。エアコンのない時代は特に天国のような気持になったでしょうね。

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

/ 円 (税込)

太閤秀吉と言えば説明の必要がないくらい著名な歴史上の人物ですね。逸話は枚挙にいとまがないですが、その一つに茶の湯に興味があったことも有名です。

正に茶の湯を完成させたと言っていい千利休もこの時代の人で、秀吉とも交流が深かったですね。最終的には武士でもない千利休に切腹を命じるということになりましたが、政治、社交、教養の場で茶の湯というのは重要な位置づけだったようです。

秀吉が作らせた黄金の茶室は、金箔張り、広さ三畳、組み立て式の茶室です。ワビサビの茶の湯からすると対極にある下品なものととらえられることも多いですが、近年の研究では華やかさも利休の一面だと論じられたり、利休が関与しなかった訳がないと主張する関係者もいます。

そんなミステリアスな茶室。大阪にはぴったりかも知れません。

中の羊羹は濃茶をイメージした文字通り濃い抹茶味で、表面6面には金箔を貼りつけています。

そして、販売価格はなんと1個2,000円!

1寸(3cm)角の羊羹にしては破格の価格です。

普段はお菓子の原価に触れることはあまりないのですが、言い訳をさせて下さい(笑)

決して暴利を貪っているわけではありません。

「金」って本当に高いのです。。。何とか薄利で頑張ってます。

発売したら以外にも!よく売れるんです。

本当に全く売れない覚悟もしてたのですが、お一人で6個お買い求めになったりと、お使い物にされているようです。ありがとうございます。

またまた面白い羊羹を開発していきたいですね!

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

/ 円 (税込)

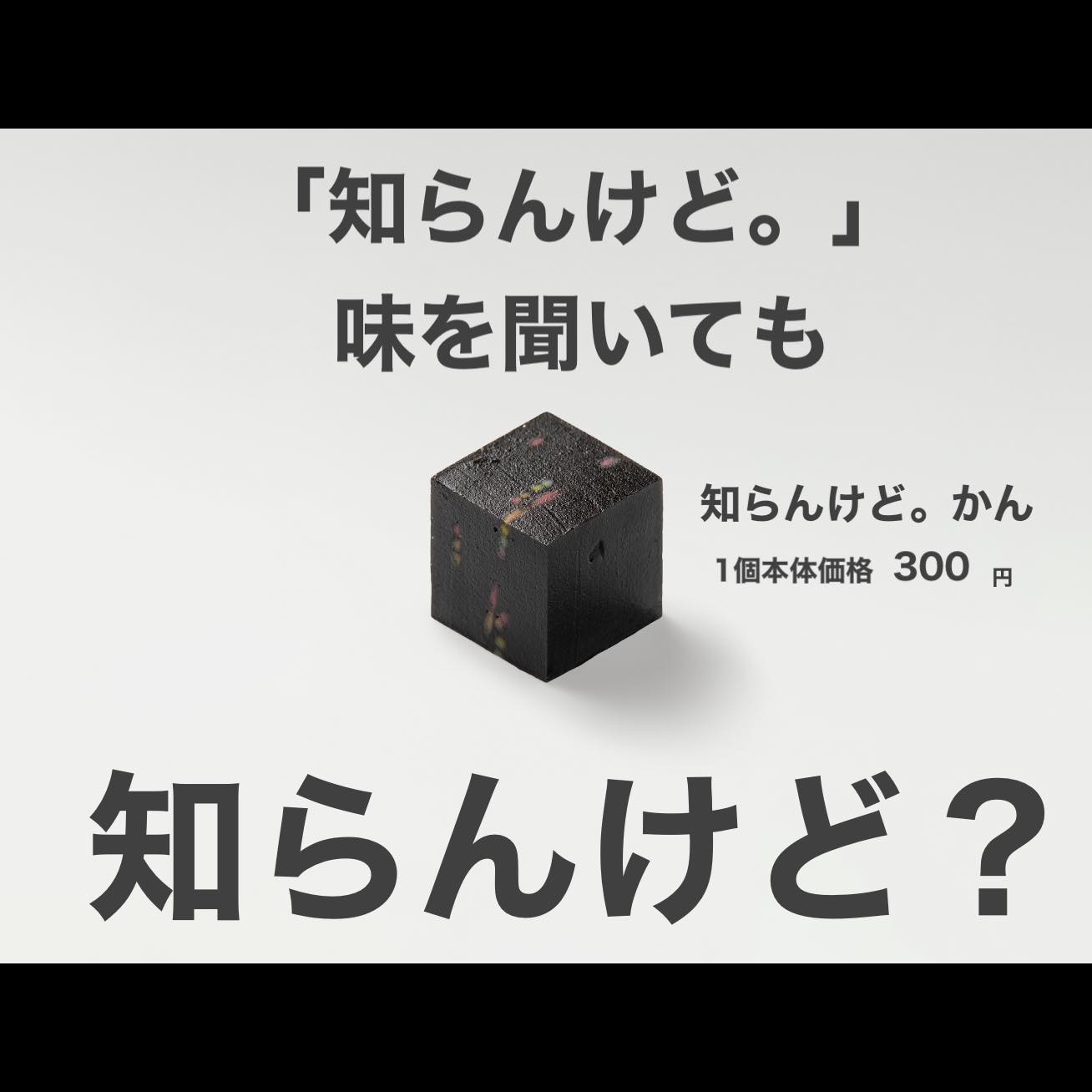

2022年の流行語にもなった「知らんけど」

関西の人にとっては当たり前のように使ってきた言葉も他の地域からしたら「面白い!」となる。

それが又面白い。そんな「大阪感」を羊羹にしたくて「知らんけど。かん」は出来ました。

食感も「知らんけど」

味も「知らんけど」

色は真っ黒。デトックス効果のある「竹炭」を使用。そのなかに7色に散らばった煉切を仕込んで、色から味を推測できないようにしました。

実際に食べたら「ええ!」って言う感じ。その色から想像も出来ない味が飛び込んできます。

もちろん原材料表示をしているのでそれを見たら答えが分かります。そして多くの人がその答えを見て・・・

やっぱり「知らんけど・・・」とつぶやきます。

そしてその次に「分からんけど美味しい!」って叫んでくれるのです。

知らんけど。

さてさて、その答えなのですが、答えは「カラマンシー」です!

もちろんご存知の方は多くいらっしゃるとは思うのですが、やはり日本では一般的ではないのでご存じない方の方が多いみたいです。カラマンシーはフィリピン、台湾などの東南アジアでは一般的な果実で大きさはキンカンやスダチのようで、味は温州ミカンに近いです。程よい酸味と甘さで料理にもよく使われるのです。そう、日本料理でもスダチやカボスやレモンを使うような感覚です。

果実は日本では中々手に入らないのですがピューレなどはあります。ぜひ「知らんけど。かん」を食べてカラマンシーを堪能してくださいね!

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

/ 円 (税込)

プロ相手の講習は難しいと先のブログにも書きましたが、今回はそのプロの和菓子職人の集団岐阜八祥会さんに呼ばれ、津までやってきました。

プロと言っても今年入ってきた新人もいれば、この道30年!とかのツワモノもいらっしゃるわけで、内容を考えるのが非常に難しいですね。

講習もなのですが業界の方と色々お話しも出来るのが楽しくて、逆に勉強になる事も多いです。

今回の会場は津市と言えばここと言われる和洋菓子店「とね菓子館」でしました。本当に歴史ある立派なお菓子屋さんで津に行く機会があればぜひ寄ってみて下さいね。

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

/ 円 (税込)

津観音五重塔

/ 円 (税込)

今日から3年ぶりに喜志店で「かき氷」を販売します(^^

社員もかき方を練習して試食もしました。

そしてかき氷のPOPのためのブツ撮りをしました。ん?ストロボが光らない。電池はある。

訳あって最近EOSのRシステムに変えたのですがストロボを使うのは初めて。電源入ってるし、でも光らない。なんでや?

もしかして一眼レフで使ってた純正のスピードライトはRでは使えないのか?ストロボも買い替えなくてはいけないのか?

Canonさんたのみまっせ・・・・って思ってたら何のことはない、シャッターを電子シャッターに変えたままだったので同調しないだけでした。そういえば炎天下でF1.4使うために高速欲しくて電子シャッターに切り替えたんやったっけ。

機械シャッターに切り替えたらチャンと光りましたとさ。ちゃんちゃん。

にしても写真ってそもそもシャッター速度と絞りさえ決めたら後は構図決めてピント合わしたら撮れたのに、デジタルになってからは感度を変える概念が入ってきて、ホワイトバランスもその都度決める概念が入ってきて、ミラーレスになってからはさらに「機械シャッター」「電子先幕シャッター」「電子シャッター」の使い分けをしなくてはならないようになってきました。

もちろんほとんどはオートで撮れるので普段はさほど気にしなくていいのですが、シャッター方式は選択式やしやっぱり理解しないと撮りにくいような気がします。事実電子シャッターではストロボ使えないですし。

更にややこしいのは同じ電子シャッターでもCCD時代のようなグローバルシャッターなら同調できますし、今のCMOSでの主流のローリングシャッターではストロボは使えません。もしくは遅いシャッタースピードしか対応できないようですね。

なのにNikonZ9やEOSR3(α1もかな?)のようにローリングシャッターなのにスキャンスピードを高速化して高速の同調確保できるようなカメラもあるのでワケわかめです。裏面照射型のセンサーで読み出し速度を速めたということです。

裏面照射の発想はすごくて、よくこんな大胆な方式思いついて、しかも実行する技術がすごいなと思います。ここまでくると撮影には直接影響ないのかも知れませんが、とにかくもうついていけないなぁと心が折れそな今日この頃

※因みにこのかき氷はストロボ光らない原因にたどり着く前なのでレフのみです。悪しからず。

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル)https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

/ 円 (税込)

全国菓子研究団体連合会と言うのがありまして、4年ぶり位に参加しました。おかげさまでこの会で全国の有名なお菓子屋さんと繋がりが持てまして、久々の再会でたくさんの方とお話し出来ました

僕もこの業界に入って28年。そんなに経ったの?という思いとまだたった28年しかしてないんやって想いがあります。

最初は当然ながら一人の知り合いもいませんでしたので正に0からのスタートでした。今みたいにネットが盛んであればあるいは業界にそこまで入らなかったかもしれませんが、なんせ調べもの一つするにも図書館で調べるのが当たり前で、和菓子なんかのニッチな情報なんぞ現場でしか手に入れられませんでした。

結局入りたては和菓子の作り方の本が友達で、あとは自分で悩みながら勉強していくしかありませんでした。自分の立ち位置も分からず、人より優れているのか劣っているのか、そもそもこのやり方であってるのか間違ってるのかが分かりません。その当時は製菓学校にも行ってなかったので本当に知らないことだらけでした。ですのでこの業界団体を初めて知った時はオアシスを見つけたようでした。

まぁ詳しく書くと長くなるのでまたにしますが、とにかく業界にはご恩があります。ですのでそこでご縁が出来た人たちとはやっぱりご縁を大切にしていかないといけないなぁと思う訳です。ちょっとここ数年色々ありましたので先行きが見えない状態でしたが、やっぱり和菓子界は大事にしないといけないなぁって再認識しました。

残りの人生の方が短くなってしまいましたが、動ける限りはやっていこうと思います(^^♪

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル)https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

/ 円 (税込)

今日6/16は和菓子の日

なんでかって?ぜひこの動画を見てくださいね

大阪では「笑わず餅」というお菓子も生まれました。と言ってももう20年以上も前の事です。今年は特にメディアによく取り上げられました。認知度も上がってきたようで嬉しいです

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

/ 円 (税込)

「水無月」って6月の事なんですが、和菓子の名前だったりもします。

因みに1月~12月の和名ってご存知ですか?

順に「睦月」「如月」「弥生」「卯月」「皐月」「水無月」

「文月」「葉月」「長月」「神無月」「霜月」「師走」

何とも趣があっていいですよね。

数字の方が分かりやすくていいやん!って意見もなるほど。なんですが、

英語圏ではJanuary, February, March・・・ですし

仏語ではJanvier février mars・・・のようです。

もう数字に慣れ親しんでるので数字でなかったら分かりにくいって言う声も聞こえそうですが、慣れの問題で世界的に見ても数字で表す方が少なくて、事実日本でもずっと和名で呼んでて不都合なく暮らしてたのでいい言葉は残してくれるといいですね。

その6月の月の名前と同じ「水無月」ってどんなお菓子なのでしょう?

一言でいうと三角形の外郎(ういろう)の上に小豆のかのこ(蜜漬け)がのったものです。京都では6月30日に食べる風習があり、今では結構全国区で食べられている和菓子です。

お菓子のかたちとしては珍しいかもしれませんが三角形の形には意味があります。(ショートケーキなどはカットして三角形のような形になってますが…)

今でこそ夏にはアイスクリームやかき氷、冷たいジュースも当たり前でありがたみを感じてませんが、電気の無い時代に夏に氷を食べるって普通に考えたら不可能ですよね。でも殿様クラスになると氷を食することが出来たのです。それは冬の寒い時に出来た氷を洞窟のような感じで作った「氷室」と呼ばれる部屋に氷を保管して夏まで溶かさずにもたしたようです。小さかったら溶けるので、さぞかし大きな氷を貯蔵したんでしょうね。

それだけ超貴重だったわけです氷は。庶民が気軽に食べる事なんて絶対できないレベルですね。だからせめて涼を得るために氷の形(三角形)を模したお菓子を作ったわけです。

エアコンの聞いた部屋でビール飲んでTV見て食事して。食後に冷たいスイカ食べたりかき氷食べたりって。もう本当に殿様以上の生活を現代の人は普通にしてますし、ほとんどの人は当たり前すぎていちいち感謝もしませんよね。いい時代?なのかな。きっと。

話がちょっとディープになっちゃいましたが水無月ってだから三角形なんです。ファンも結構多い夏のお菓子です。

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

/ 円 (税込)

田道間守(たじまもり)っていう人の名前を聞いた人はそんなに多くないと思います。僕もこの世界に入るまでは聞いたことがありませんでした。

製菓学校に入ってお菓子の歴史っていうのを習うのですが、最初に出てくる人物ってやはりこの田道間守さんなんです。かの有名な「日本書紀」や「古事記」にも出てくる由緒正しい人なんですよ。

お菓子に関係あるって言うても別に日本最古の和菓子職人って訳ではなくて、何をした人かというと、第11代天皇である垂仁天皇(すいにんてんのう)の命令で不老不死の食べ物を探しに行った人なんです。

不老不死の食べ物?正確にいうと不老長寿の妙薬「非時香果」すなわち橘を探しに常世の国(とこよのくに)に行ったそうで、そこで何と橘を見つけ持って帰ったのです。任務完了!

しかし、時すでに遅し。垂仁天皇は崩御された後で、間に合わなかったのです。悲しみに暮れた田道間守は自害し天皇の後を追ったのでした。

もっとも、垂仁天皇は140歳まで生きたという事ですから、不老長寿の実を食べる事もなく十分に長生きしましたよね^ ^(最もこの頃の歳の数え方の概念が現在とは違うという説もあり実際には70歳程ではないかとの考え方もあります)

その橘はお菓子の祖先とされ、橘や田道間守を祀る神社はいくつかあります。(後に出てくる林浄因を祀る神社などの菓子にまつわる神社もあります)

中嶋神社(兵庫)

https://toyooka-cci.jp/tajimamori/

吉田神社(京都)

http://www.yoshidajinja.com/yuisyo.htm

橘本神社(和歌山)

http://www.katuragi.or.jp/wakauma/featured/

林神社(奈良・漢國神社内)

https://kangou-jinja.jp/manju/

橘寺(奈良)

https://tachibanadera-asuka.jimdofree.com/

さてあん庵のホームグラウンドである羽曳野市の「市の木」は「橘」です。羽曳野市は正直知名度は低い(16%(知名度.net調べ))なんですが、歴史ある町で非常にいい町です。たちばなを広める会というものもあり、菓子屋としても誇り高い町です。

たちばなを広める会

https://www.facebook.com/habikino.tachibana/?locale=ja_JP

菓子屋にとって特別な果物。それが「橘」です。

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル)https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

/ 円 (税込)

身を清める為?にたまにお伊勢さんに参ります。神社は全て神聖な場所ですがやはり伊勢神宮はその中でも特別というか、涙が出るほど素晴らしい場所、聖地であるというのは説明する必要もない事ですね。

伊勢神宮 https://www.isejingu.or.jp/

伊勢神宮には式年遷宮という制度があり、第62回の時の記憶は新しいのですがそれは平成25年だったので既に10年が経っています。20年に一度の式年遷宮なので、もう半分の時が過ぎ、10年後には第63回の式年遷宮が行われます。途中120年ほど中断したりと必ずしも順調に続いたわけではないですが、1300年も続く行事って本当にすごい事です。

世界的に見てもこれほど長く続いている国はありません。皇帝が続いた国はありますが、普通は次の君主が現れた時、前の皇帝や王様は粛清されていきます。見かけ上、皇帝という制度は続いていますが、他人がその地位を奪って皇帝を名乗るという構図となります。

日本は主権が武士に変わった時期も多々ありますが天皇制度そのものは現在に至るまでずっと続いています。それどころか先に書いた「120年の式年遷宮の中断」を再開したのは、織田信長・豊臣秀吉が遷宮費用を献納したためでした。江戸時代もこうした敬神の念は徳川将軍家に受け継がれ、造営奉行に命じて式年遷宮の全面的な協力を命じたという事です。

さてさて、伊勢神宮のお話しはもっとしたいのですが、お菓子屋のブログらしくお菓子についても書かなければなりません(笑)

伊勢名物のお菓子といえば?

そうですね。赤福餅ですね。(お福餅さんすみません・・・)

和菓子の事を知らなくてもお菓子に興味が無くても「赤福餅」は知ってる人は多いと思います。大阪でもお土産菓子売り上げの常に上位に君臨します。大阪の菓子屋としては悔しいですが、美味しい事には違いありません。それに前回のお伊勢さん菓子博やおかげ横丁などの社会貢献度もすさまじいものがあり、尊敬できる企業の一つです。

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

/ 円 (税込)

今は、何気なく「和菓子」と言う言葉を使っていますが、案外「和菓子」という言葉ができたのは、最近の話なんですね。要するに、「洋菓子」の文化が入ってくるまでは、お菓子の事は単に「菓子」と呼んでました。

「洋菓子」が入ってくると、単に「菓子」では、どちらの菓子のことかが分からないので、「洋菓子」に対して「和菓子」と呼ぶようになったのです。それは明治時代の話です。最近じゃない?

それではその「和菓子」が今日に至るまでどのように進化していったのか少しずつお話ししていきたいと思います。

縄文時代には和菓子の原型と言われるものがあったとされています。木の実を粉砕して、水でアクを抜き丸めたもの。これが団子の始まりと言われてます。今の和菓子とそのまま比較は出来ませんが、主食ではないおやつとしての役割があったとすれば、それは立派な和菓子ではないでしょうか。

弥生時代に入ると土器などもちょっと洗練されて行きますよね。見た目の派手さや重厚感は縄文式の方が勝っているので縄文式土器ファンも多いと思いますが、弥生式土器は技術力がアップしています。

着飾る縄文式より見た目はシンプルになり、土器の厚さも薄くなりました。土器を高温で焼くことから強度がアップしました。形も甕型が出始め、そしてなんと「フタ」を付けることに成功し、貯蔵できる食物の幅が増え、調理の多様性にも対応できるようになりました。

現代でも調理器具や厨房の設備、形状で作れる食べ物が変わりますよね。小学校の家庭科室と百貨店の厨房では作れるメニューの幅が違いますし、洋菓子屋の工房と和菓子屋の工房では共通部分もありますが、作れる種類がまるで違います。縄文時代から弥生時代への進化はすさまじかった事でしょう。

もちろんそれに伴ってお菓子も進化していきます。単に木の実の粉を丸めたようなものだったのが、米や穀物から現在のお餅や団子の原型が作られていくようになりました。

今のように学校とかスポーツとかゲームとかあった訳ではないと思うので、お菓子作りは子どもにとっては何よりの楽しみだったかもしれませんね。

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル)

/ 円 (税込)

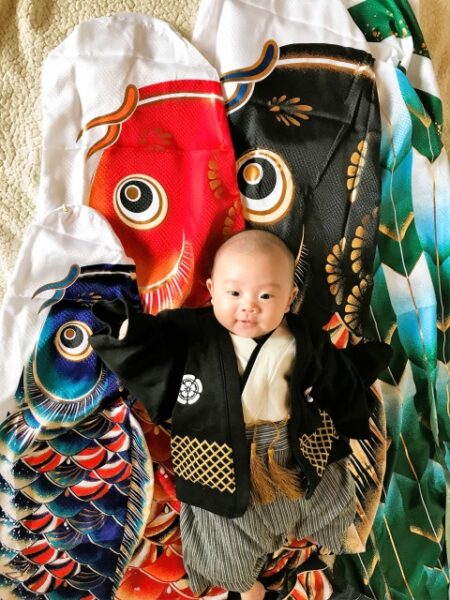

こいのぼり。

最近はでっかいのは少なくなったかもしれませんね。でも全国各地でこいのぼりのイベントはいっぱいしています。わが町の富田林市でも石川という川の河川敷にてこいのぼりの雄姿を見ることが出来ます。

石川河川敷のこいのぼり – 富田林市公式ウェブサイト (tondabayashi.lg.jp)

鯉のぼりは中国の故事『登竜門』が由来といわれています。日本では『鯉の滝登り』という名の伝説ですね。

中国の黄河の上流に「竜門」という激流の連なる滝があって、そこを登りきった魚は霊力が宿って龍になると言われていました。

ある時一匹の鯉が激しい滝水に逆らいながら竜門を登りきったところ、鯉は龍へと変身して天に昇っていった…という伝説です。

どんなジャンルでもよく使う言葉の「登竜門」ってここからきてるんですね。

さて、武家社会時代には、将軍の家に男の子が生まれると家紋の付いた旗や幟(のぼり)を立てて祝う風習がありました。江戸になると庶民の間で「鯉の滝登り」で立身出世のシンボルであった鯉を幟にした「こいのぼり」をあげて祝う風習として広まっていきました。子どもの立身出世を願うという事です。

時代は変わっても親が子どもを思う気持ちは変わりませんね。

鯉の和菓子で決まったものはないのですが、各店色々趣向を凝らしています。上生菓子のモチーフにしたり、大きな鯉を使ったり。

でもアニメのせいなのでしょうか?年々リアルな鯉ではなくて、可愛い鯉のお菓子が支持を受けてきました。

あん庵でも20年前はこんな鯉

そして最近ではこうなりました。

もちろんどっちも作ることは出来ます。柏餅、ちまき、鯉の菓子和菓子ってホント楽しめますよね

柏餅(かしわもち)その② 柏の葉のヒ・ミ・ツ 和菓子工房あん庵So sweet so happy! 和菓子で世界を幸せに (w-anan.jp)

柏餅(かしわもち)その① そもそも柏餅ってなんだ? 和菓子工房あん庵 和菓子で世界を幸せに (w-anan.jp)

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

/ 円 (税込)

●東の柏、西のちまき?●

俗に柏餅は関東で、ちまきは関西で食べられているという話をよく聞きます。確かに関東ではちまきは関西程食べられていないようなのですが、関西でも柏餅めっちゃ食べてます。

元々は関西では柏の木が育ちにくい風土だったのと、先に書いたように柏の葉は次の葉が生えても落ちないことから、子孫繁栄の意味から武家社会の関東地方で柏餅が盛んになったと思われます。

一方ちまきは中国から伝わった時に都のあった関西地方に広まりやすかったとか。

その証拠?として和菓子界でちまきと言えば京都の川端道喜さんです。「水仙ちまき」という葛で作ったちまきを作っている老舗なのですが、ちまきの頂点の店と言っていいと思います。

僕も和菓子の世界に入ったころ、第15代目川端道喜さんの著書「和菓子の京都」を読んでその和菓子の奥深さと職人の覚悟がひしひしと伝わってきて、感銘を受けたのを覚えています。花びら餅の話とか京都の話とか和菓子職人でなくても面白いので皆さんぜひ読んでくださいね。

にしてもこの川端道喜さん。初代の川端道喜さんは千利休と一緒にお茶を習っていたり、あの古田織部と親交があったそうなので、もうこれ普通に歴史上の人物ですよね。学校でも教えて欲しい!

ちまきというより川端道喜さんのお話しになっちゃいましたが、あん庵でもちまきを作っています。「水仙粽」でも「羊羹粽」でもなく、皆さんの一番なじみが深い「外郎粽」です。粽の巻き方をYoutubeにUPしたものがあるのでぜひ見てくださいね。

ちまきの巻き方 https://youtu.be/wc6TBLX56LE

川端道喜 | 京名物 百味會 (kyomeibutuhyakumikai.jp)

柏餅(かしわもち)その① そもそも柏餅ってなんだ? 和菓子工房あん庵 和菓子で世界を幸せに (w-anan.jp)

/ 円 (税込)

●端午の節句って?●

端午の節句、こどもの日など5/5は男の子の節句として定着していますね。人日の節句、上巳の節句、端午の節句、七夕の節句、重陽の節句と、五大節句と言われる節句の一つです。節句というのは節目の日の事で、無病息災、子孫繁栄などを願いました。元々中国の暦から来たと言われてますが、日本に入り日本の暦に合わせて宮中行事になっていきました。

その後この節句は明治に入って太陽暦が採用された後でも広く民間行事として残り、現在に至るという事です。

「端午(たんご)」とは「月の最初の午(うま)の日」という意味です。ですので元々は午の日にしてたのが、いつのころから5/5になったという事ですね。

端午の節句は菖蒲の節句とも言いますので、「菖蒲」と「尚武」をかけて武士の時代に男の子の節句に定着したようです。

尚武: 武道、軍事を重んずること。また、軍備をさかんにすること。

大阪の和菓子~大阪府生菓子協同組合~ (wagashi-osaka.or.jp)

柏餅(かしわもち)その① そもそも柏餅ってなんだ? 和菓子工房あん庵 和菓子で世界を幸せに (w-anan.jp)

柏餅(かしわもち)その② 柏の葉のヒ・ミ・ツ 和菓子工房あん庵So sweet so happy! 和菓子で世界を幸せに (w-anan.jp)

/ 円 (税込)

●春告鳥●

小さい時は、ツバメが家に来てくれないかなぁってすごく思ってました。ツバメの頃家は幸せが訪れるとも聞いたことがあります。でも実際来たらフンの始末とか大変そう(笑)

ツバメは春になったら現れる渡り鳥なので別名「春告鳥」って呼ばれたりします。和菓子の世界?で「春告鳥」って言われたらやっぱり「うぐいす」を連想するというか、実際に菓名になったりしてます。まぁ両方とも間違いでは無いですよね。

●なぜ軒下に●

ツバメが人の軒先に巣を作るのはカラスなどの外敵から卵やヒナを守るためだということは結構知られていますよね。人はカラスや蛇などは除外しますが、ツバメには危害を加えない。そんなことを知っているツバメって偉いですね。かつては昔の人は雀や鳩も食してたと思うのですが、そういえばツバメって食べませんし、どちらかというと微笑ましくて守ってしまいますよね。

●ツバメの子育て●

さて、ツバメの卵が孵化するのは産卵から2週間。雛が巣立つのは3週間。1日一羽につき100匹ほどの虫を食べるそうですから、子育てホンマ大変です。

育ったら今度は人家から離れて自然の中に寝ぐらを作って集団で過ごします。 そう、成人?すると軒先の巣から山などへと引っ越しする訳なんです。

でも、長めにみても産卵から巣立ちまでは2ヶ月くらいですよね。渡り鳥なんで半年近くはいるはずなんですが・・・。

そう、子育ては1回じゃ無いんです。大体のツバメは2回卵を産んで子育てします。

そして秋には東南アジアの方に渡っていきます。春にはまた日本に戻ってきます。

●越冬つばめ●

ヒュ~ルリ~~~ヒュルリララ~~~

小学生の時に好きな芸能人と聞かれて森昌子と言ってだいぶ引かれたのを思い出します。

「越冬つばめ」聞きたい方は下をクリック!

という、越冬ツバメなんですが、普通に九州ではよく見るそうです。この歌のイメージは九州よりもなんか雪国の感じがしますが、実際は暖かいところにいる様ですね。

でも不思議に思いません?

日本では越冬出来ないので東南アジアに渡るんですが、東南アジアって1年中暖かいんです。

だったらわざわざ命の危険をおかして日本まで来なくても東南アジアで年中暮らすっていうライフスタイルでも良かったんでは無いかと。

実は東南アジアはそこまで大量に虫がいるわけでもなく、また他の鳥とも取り合いになるので雛を育てるには爆発的に虫が増える日本の春夏が適してるそうです。

だからツバメにしたら子育ては日本でして冬は寒いから暖かいところに避難するみたいな感じで、ベースはどうも日本のようですね。

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

——————————————————————————————————

七十二候という季節があります。恐らく世界で日本だけだと思います。四季が明確にあるだけでも珍しいのに、それをさらに24もの季節に分けた皆様ご存知の「二十四節気」という季節があります。いわゆる「立春」とか「夏至」とか「大寒」とかですね。その24の季節を更に各3つの季節に分けたものが「七十二候」と呼ばれる季節です。

おおよそ5日ほどで変わっていく季節。そんなに変化ある?って思う方もおられると思いますが、季節の名前を聞くと「なるほど!」ってうなづける事も多いです。日本の素晴らしい環境とそれを感じとる感性豊かな日本人。日本に生まれてきて良かったと感じる瞬間です。

(元々この暦も中国から入って来たとされてますが、現代に残ってる暦は日本に合わせて日本独自にブラッシュアップされたものと言えます)

参考文献

日本の七十二候を楽しむ~旧暦のある暮らし~

白井明大(株KADOKAWA)

季節七十二で候。

大田垣晴子(株KADOKAWA)

くらしのこよみ

うつくしいくらしかた研究所

くらしを楽しむ七十二候

広田千悦子(泰文堂)

にっぽんの七十二候

角謙二(株式会社枻出版社)

——————————————————————————————————

/ 円 (税込)

最近一升餅(一生餅・誕生餅e.t.c.)のご注文が多くなってきまして、非常にありがたいのですが、何でだろうと理由を考えたりしています・・・

先日東京で、全国の和菓子屋の方たちと食事に行ったとき、お餅の話とかで盛り上がったりしてました。東京では49日や法事にお餅を使ったりしないとか、(地域で違うと思いますが・・)愛知のある町では一升餅を半分赤に染めたりとか。大阪でもある地域は、一升餅は1個ではなく5合のお餅が2個で1セットであったり。

一升餅の販売はこちら

お餅 | 和菓子屋が丸ごと~和菓子工房あん庵公式online shop (w-anan.shop)

上用饅頭でも紅白はあっても、不祝儀の時は白色のみだとか、黄白2色とか、緑と白だとか色々でしたね。

TV番組の「秘密のケンミンSHOW」みたいなカルチャーショックを受けながら、楽しく話していました。地域性ってすごいですね。面白い!

「探偵ナイトスクープ」という番組で、10年以上前だと思うんですけど、「アホバカ分布図」という日本地図をつくっていました。一見馬鹿らしいことだと思われるんですけど、方言・言葉の伝わり方の様子が分かって、非常に面白かった。

いつかこんな風に、お餅の全国分布図なんか作れたら面白いなと考えたりしました。(もし誰か既に作っていたら、ぜひ教えてくださいm(__)m)

●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル)https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/

/ 円 (税込)